沖縄のホテル「ホルトノキ ホテル&トロピカルガーデン」様とヨロコビtoギャラリーのコラボにより実現した「アーティストインレジデンス」も、今回で4回⽬を迎えました。

1〜3⽉までの間で約2か⽉間、1名の作家がホテルに滞在し制作を⾏い、その後1年間、ホテル併設のレストランにて作品を展⽰するという企画です。

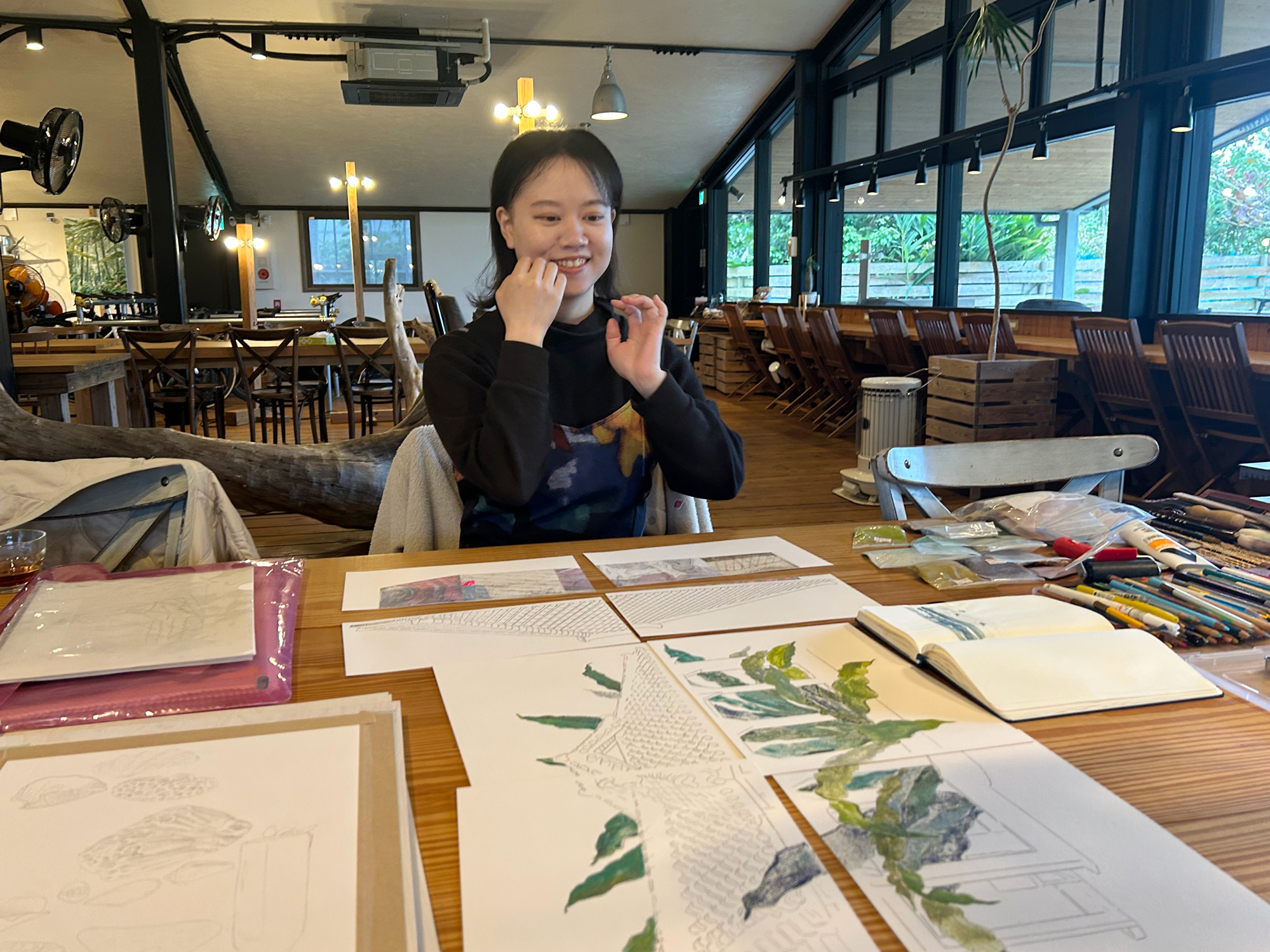

今回は、滞在作家の真鍋由伽⼦さんと、作家を迎え⼊れてくださった「ホルトノキ」オーナー・滝本孝⼀さんにお話を伺いました。

前回に続き、今回は真鍋さんに普段の制作や表現について、また滞在中の作品についてお聞きした内容をご紹介いたします。

―普段の制作や表現⽅法について聞かせてください。 ⽇本画や版画、⽴体など様々な表現⽅法を使い分けていらっしゃいますが。

私の⽗が⽇本画を描いていたこともあって、⾃然に⽇本画の道に進んだんです。その後、もう少しいろんな表現を探るようになって、版画や鋳造の技術、3Dなど、いろんなことに挑戦してきました。技法は様々ですが、表現したいもの⾃体はそんなには変わらないですね。

画材の使い分けとしては、「こういうものが⾒たい」というビジョンがまずあって、それを出⼒するときにプリンターを選ぶ、みたいな感覚で画材を選んでいます。⾃分の持っている技術の中でしか出⼒の⽅法は選べないと思うんですよね。喋るのが上⼿な⼈は⾔葉で表現できるし、絵でも⾳楽でも、いろんなエクスプレッションがある。その表現の出⼒⽅法がいっぱいあった⽅が、表現する時の難しさが軽減されると思うんです。そう思っていろんな技術を勉強してきました。

―描かれている情景やモチーフについて。題材を⾒つけるきっかけを教えてください。

ここ数年は絵を描く題材として⼈の頭の中で起こっていることに興味があって。⼈の頭の中で起こっていることって、その⼈がそれ以前に知覚したこと、⾒たこと・聞いたこと・感じたことがミックスされて⽣み出されるものなので、⾒た物が頭の中で⾃然に歪んで出てきていたり、何かが付け加わって出てきていたり、頭の中で変化しているっていうことが⾯⽩いなと思って。

でも他⼈の頭の中を覗くことができないので、⾃分⾃⾝の頭の中で起こっていることを描いたりしていたんですけど、ここ数年は⼈にインタビューして、その⼈が夜⾒ている夢を描かせてもらったりとか、その描いたものをその⼈の寝室に飾ってもらったりとか、なんかちょっと違うアプローチが⼊ってくるようになりました。

―⾃分の頭の中を絵にするのと全然違う感覚なのでは?

「どんな空想をしてるか」とか「どんな夢を⾒ているか」とかを教えてもらったとしても、そのイメージは⼀回その⼈の⾔葉に変換されてから私に⼊ってきて、そのイメージをもう⼀回私が持っている材料で作り直しているから、そこには誤差があるんです。結局は⾃分の頭の中を通さずには描けないんですけど、そこで私が勝⼿に解釈して変化してしまう事も、その歪みも⾯⽩いと思っていて。

その⼈の想像や夢を全くその通りに出⼒したいわけではなくて、間違えたり歪められたりしながら表現することも⾯⽩いと感じながら描いています。

―滞在中に⽤いた画材について教えてください

ここに来るとき、⼀番迷ったのが画材でした。普段使っているものは、移動に向かない素材ばかりなんですよね。私には定まった素材がなくて、鋳造、⽇本画、版画、いろんな表現⽅法があります。その道具を全部持っていくのか、⼀つに絞るのか、もしくは鉛筆とiPadだけで軽装備にするのか…どういうセッティングで⾏くのがいいか悩みました。でも、事前に「こういう作品を作ろう」とは決めたくなかったので、⼀つずつのボリュームは抑えつつ、版画と日本画の最低限の装備をできる限り持ってきて作り始めました。

アナログのほうが価値が⾼いという考えが⾃分の中にも世間の中にもあって、その通りにやるのもなんだか癪だなと思って、iPadでもできないかな、と試しているところです。

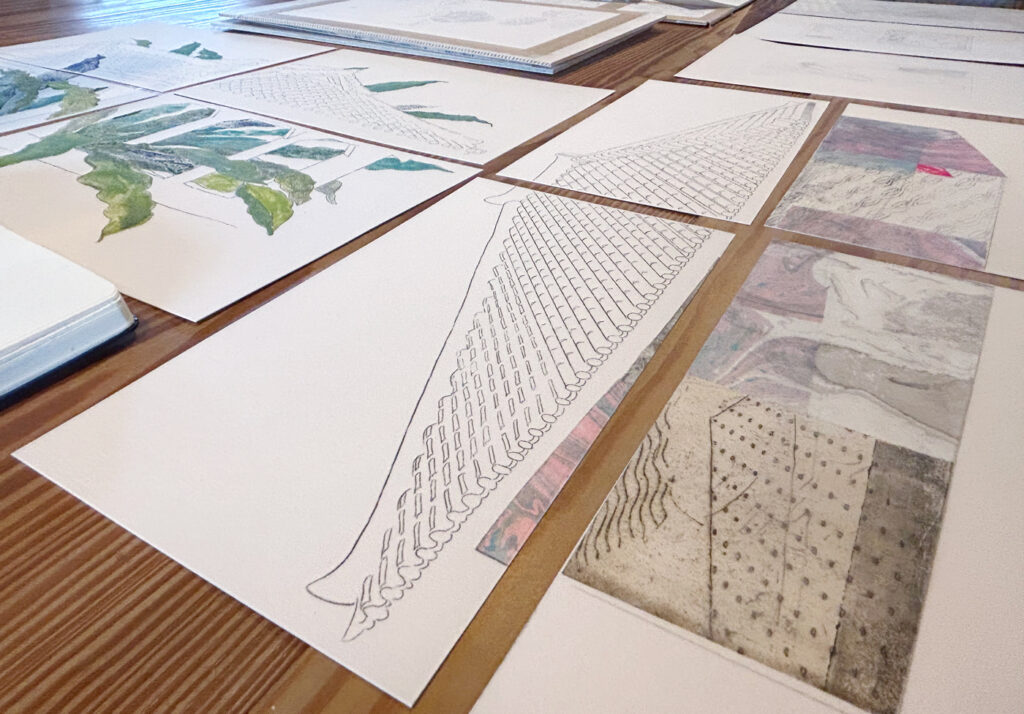

(画像①)このプレス機は、私が⼤学の版画研究室を修了したときに、教授が3Dプリントで作ってくれたものなんです。普段は作品のサイズも大きいので、大きいプレス機の方が使い勝手がよく、なかなか使う機会はなかったのですが、今回滞在制作で、持ち運びながら版画を刷るのにちょうど良いなと思い、持ってきて使っています。

(画像②)これは⽇本画の画材で、岩絵具です。これ⾃体はただの砂みたいなものなので、本来⽇本画の描き⽅では、膠(獣類の⾻・⽪・腱などを⽔で煮て固めたゼラチンを主成分とした接着剤)で顔料を練って、それを画⾯に定着させるんです。今回は旅⾏仕様にできるだけ簡易的にしているので、⼈⼯的な糊のようなメディウムというものを使っています。

―滞在中に制作した作品についてお話をお聞かせください。

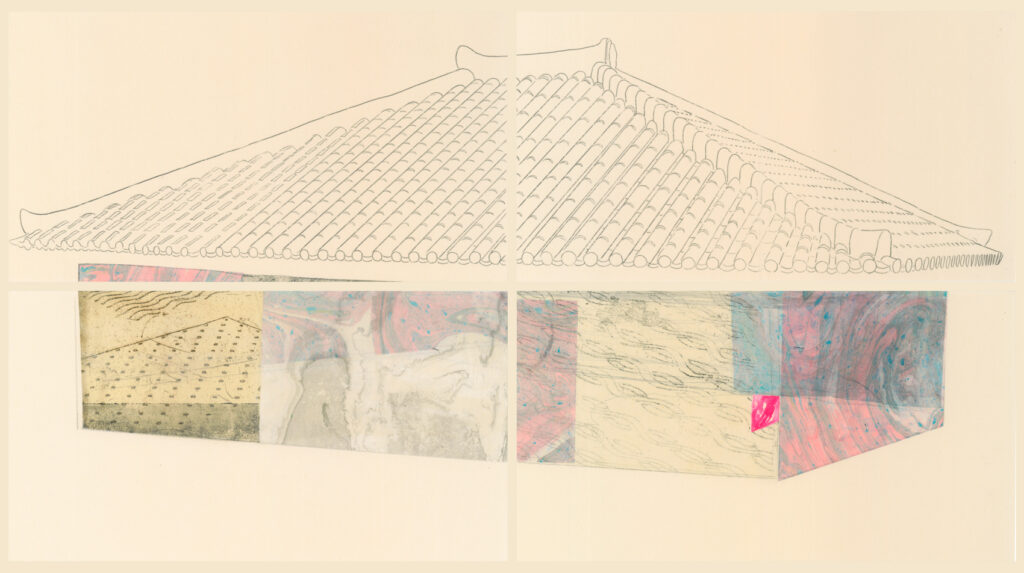

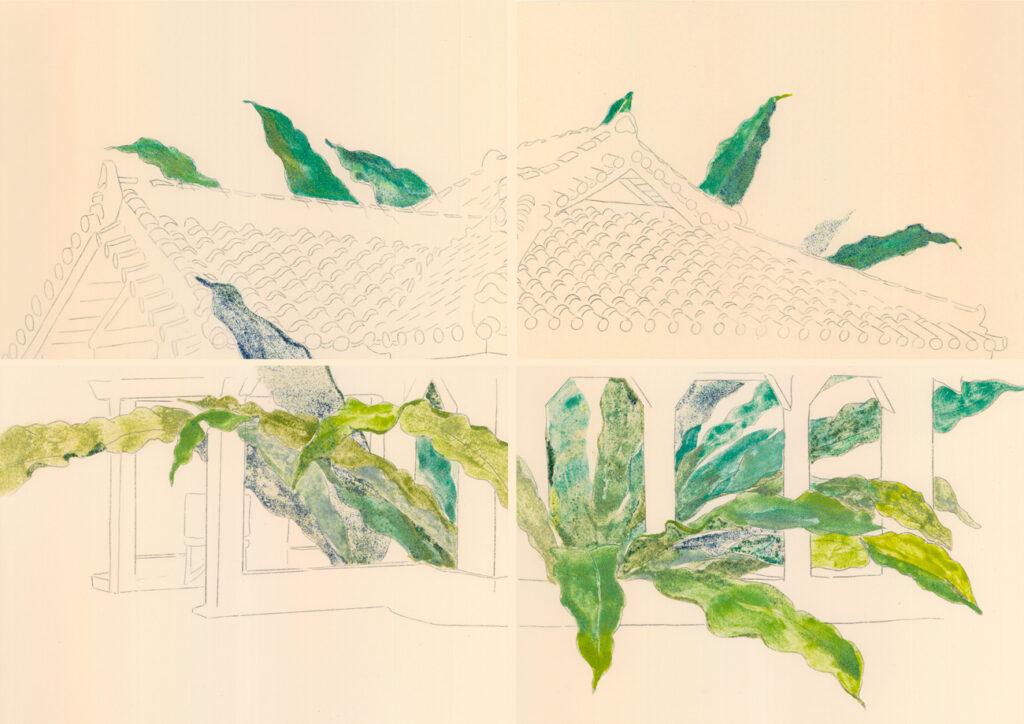

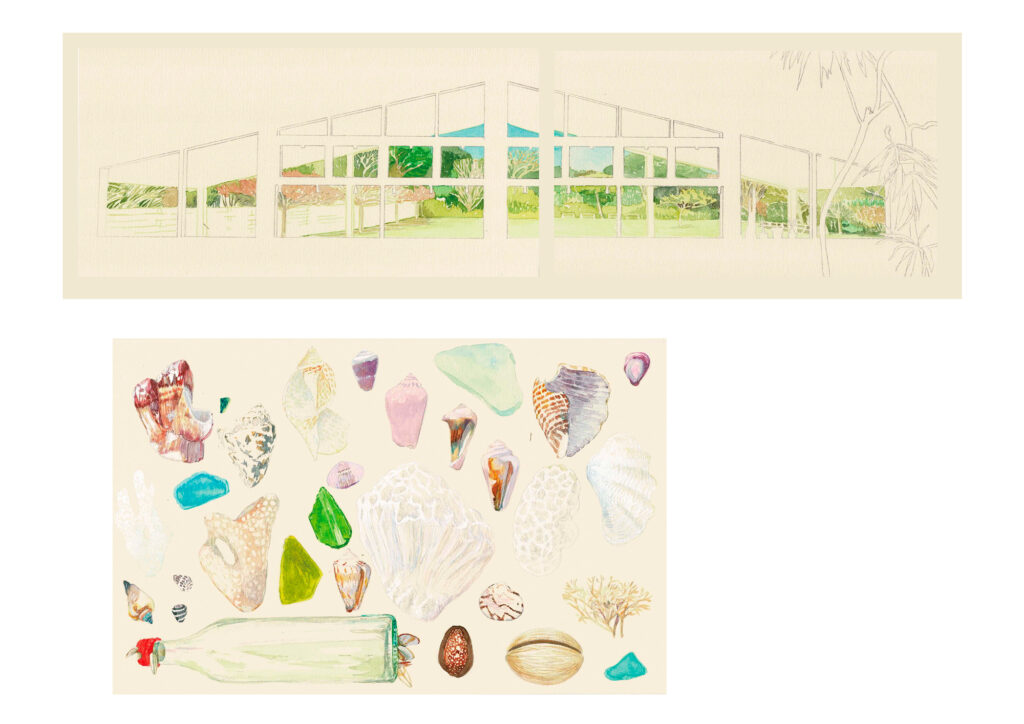

(画像③)この作品は、散歩をしているときに⾒つけた⾚⽡の空き家がきっかけなんです。窓も割れていて、⼈が住んでいないのは明らかなんですけど、⼈⼯物が⾃然の中にぐっと⾷い込んでいる感じに違和感を覚えました。でも同時に、⾃然がもう⼀度その家を侵⾷し返しているようにも⾒えて。家がポカンと空洞のように存在していて、その周りの緑の密度や植物の細かさとの対⽐がすごく鮮やかだったんです。

屋根などは見たままをスケッチして資料に使いましたが、他の部分は自分の感覚に忠実に描いています。見た光景をそのまま描くのではなく、「空洞だ」という印象を写実的に描いたイメージですね。普段はスケッチや写真など何も見ずに描くことの方が多いです。

―(画像③)この作品も一つの画面での「疎」「密」の描き分けが印象的ですが、意識していることは?

たとえばすごく綺麗な⾊があったとしても、うるさい背景の中に置かれると印象が薄れてしまいますよね。無地の部分があるからこそ、その⾊や線の表現がドキッとするくらい鮮やかに⾒える時があって。そう⾒えたから、そのまま描いたという感覚も⼤きいです。

この辺は観光地の中心ではなくて民家も多く、細い道に入っていくと人が住んでいない古い民家があったりするんですよね。家を飲み込もうとしている密度のある自然と、人が住まなくなった家の中の空洞…その「疎」と「密」の対比がすごくビビットに思えたりして、そういう感覚に反応しながら描いているかなとは思います。

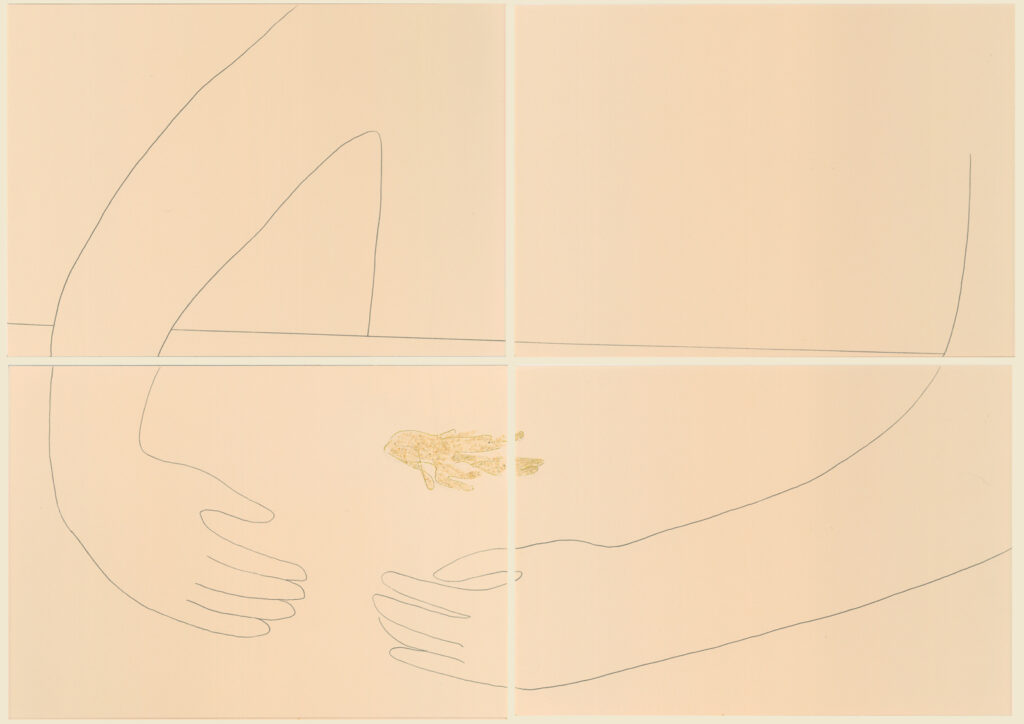

(画像④)この作品も⾚⽡の家で、⾃然の中にある⼈の家の空洞の空間のようなものを描いています。実際にこういう建物があって、中には何もないんですけど、このあたりに⾃⽣しているオオタニワタリという植物を、かなり⼤きく描いています。昔から⼤⼩関係を狂わせて描きたいという欲求があって、⼩さいものほど⼤きく描きたい、みたいな(笑)。そういう操作は好きでやっています。

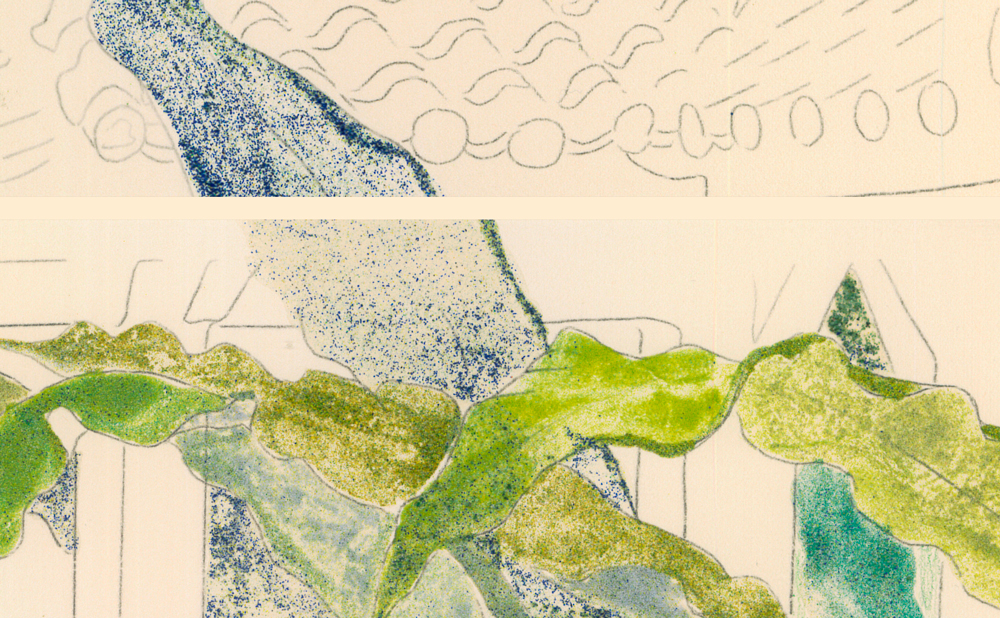

画材は岩絵具を使っていて、粒の粗さもいろいろあります。すごく粗いザラザラのものを使ったり、もう少し細かい粒⼦のものを使ったりしています。

―この作品は線の描き方や形の表現が魅力的ですね。

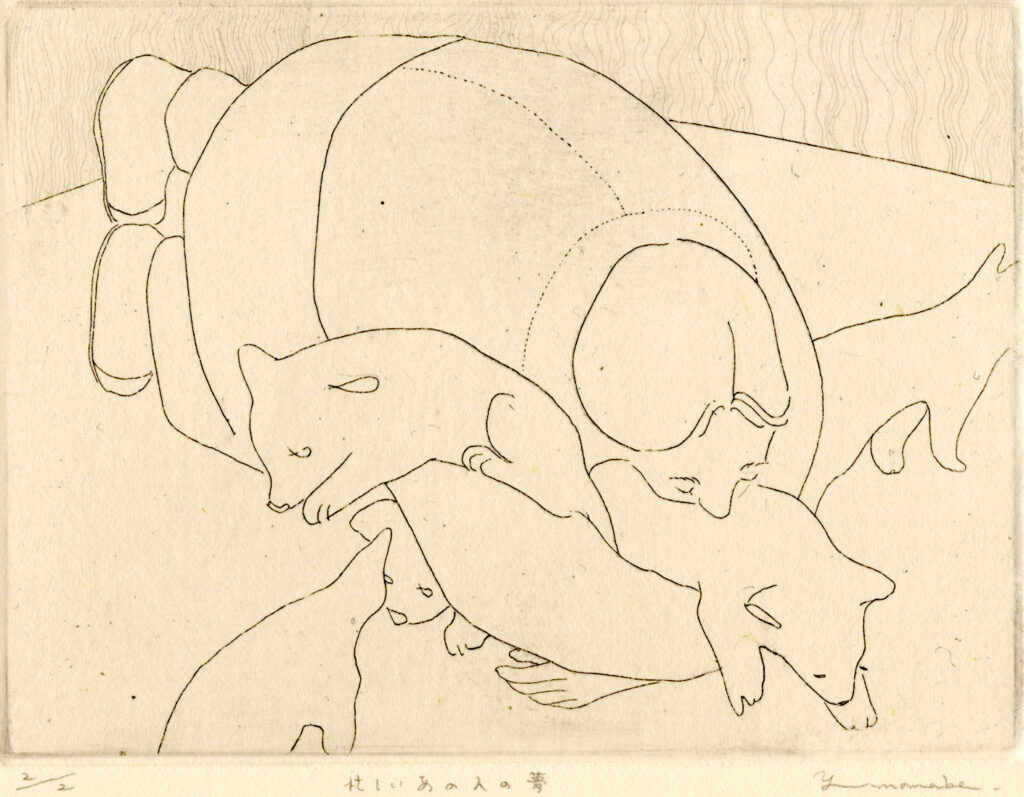

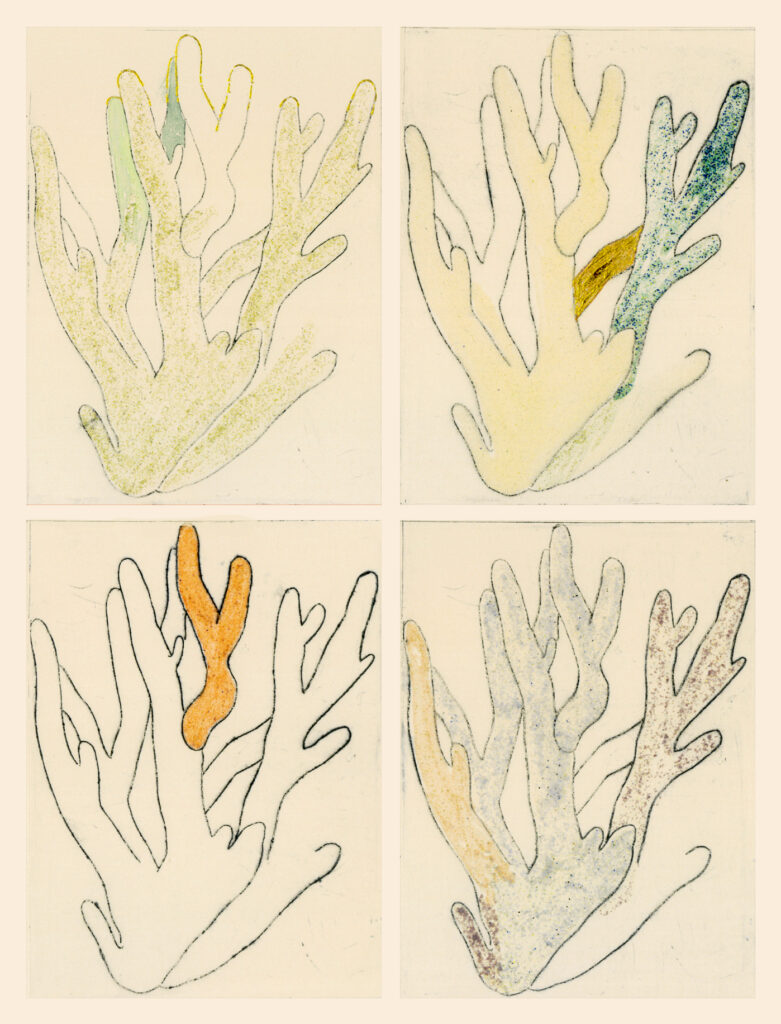

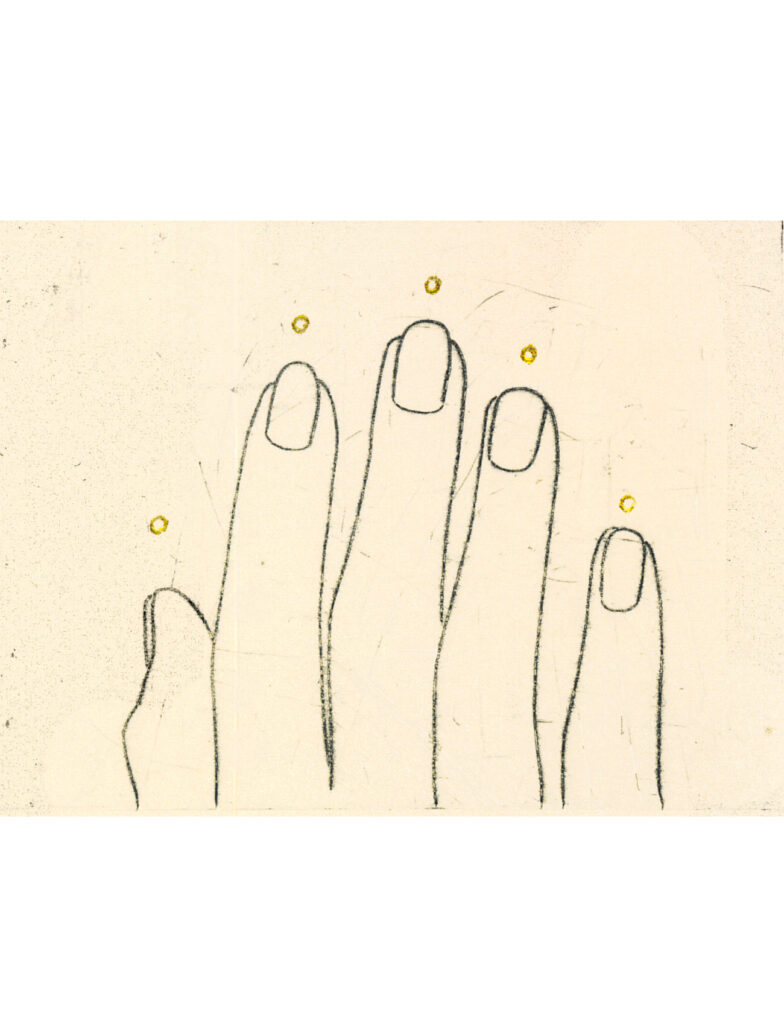

(画像⑤)この作品は近くの具志堅ビーチを散歩していて出会った珊瑚を描きました。散歩をするときは、何かを目当てに探して歩くのでなく、あんまり何にも考えずに歩いて偶然見つかるのを大事にしています。元々こういうニョキっとした形が好きで、植物の枝分かれしている部分や人の指などをよく描くので、自然に目に留まったんだと思います。

この作品は銅版画に使うプレス機で刷った凹版の作品なのですが、今回は銅板の代わりにプラスチックの板をニードルで彫りました。普段は腐食液という薬品で線を溶かして彫るのですが、滞在中は薬品の廃棄が難しいので、旅行仕様にしました。

基本的には抑揚がない線・淡々と描かれた線が好きで、あんまり表情がないようにしたいなと思っています。薬品で線を彫る「腐食技法」は、すごく均一で表情のない線が作れるんですけど、ニードルで彫る「直接技法」は均一に彫ったつもりでも抑揚が出てしまうことがあるので、普段は直接技法は使わないんです。今回、環境に選ばされて使っているんですけど、それはそれでいろんな新しい線との出会いがありました。

車を手に入れてからは瀬底島まで行って浜辺を歩いたんですけど、そこで見つけた石や貝を持って帰ってきて描いたり、その場で描いて海に返すこともありました。昔から海に行くと漂流物をチェックしていて、今回もビーチの端から端まで見て回りました。一回すごいことがあって、海亀が死んでいたんですよ。めっちゃ大きくて、魚か野生動物に手足を食べられていて、手足がないプルンとした状態でした。私が近づいたらマングースが食べていて、ピャーって逃げていきました。びっくりしました。なんかドキッとしましたね。

ここにくる前にオーストラリアにも行ってたんですけど、そこと沖縄とでは漂流物の種類が全然違くて面白かったです。オーストラリアは漂流物があまりなく、小さい貝くらいしかなくて。でも沖縄はいろんなものがごろごろあって、貝とかサンゴもあるし、ペットボトルなどの人工物もいろいろあって、その密度も全然違うなと思いました。

―今回の滞在で⾒つけたものから着想を得た作品をZINEにまとめるそうですね。

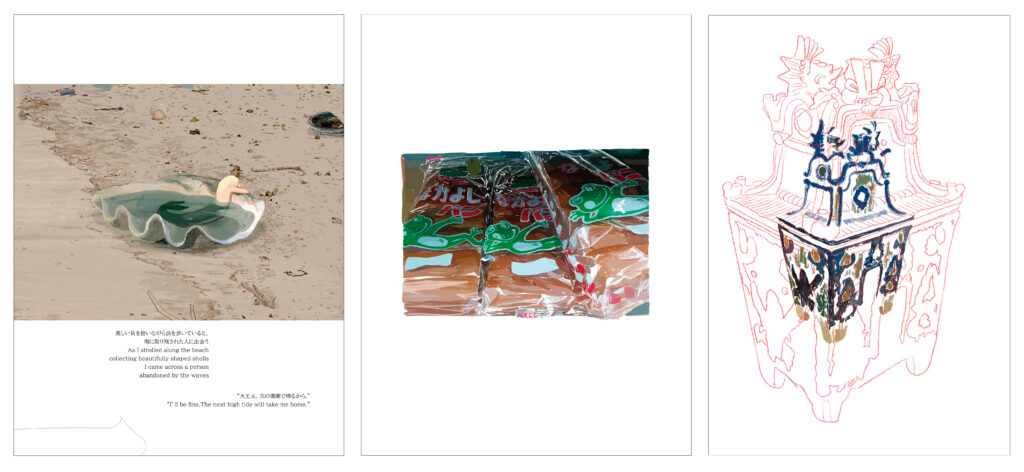

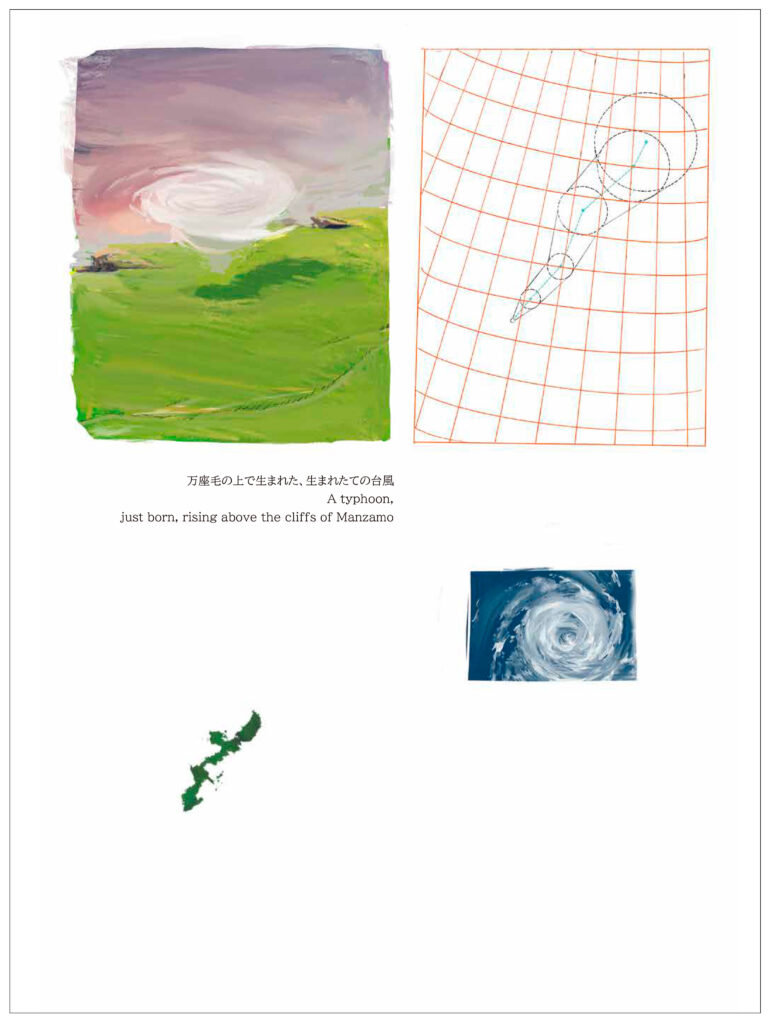

はい。沖縄で散歩して見つけたものから空想してiPadで描いた作品を、まとめてZINEにしようと思って作っています。ストーリーがあるわけではないんですけど、言葉と絵が組み合わさって1ページになっているものが20ページくらいになる予定です。文章は、絵のタイトルにリンクするような形で書いています。先に言葉を決めて、あとからその言葉のイメージで絵を描くこともあります。

iPadは2年前くらいから使うようになったんですが、日本画だと使いたい色は買いに行かなきゃいけないですよね。でもiPadだと色が無料で好きなだけ使えて、あとで変えることもできる。そういうところが楽しいな、と思って。

今までも、旅先のことをまとめた小さい本を作ることはできそうだなって思っていたんです。でも画材は重すぎて持ち歩きに向かないし、場所にも制約があるので、なかなか実現できませんでした。でも今回の滞在制作で現実的に動き出せるな、と思い試しているところです。

(画像⑥)滞在中の時期には台風はあんまりないんですけど、台風の絵を描こうって思って。車で西側の海岸線をずっと南まで旅行していて、その途中で通った万座毛という有名な観光地に草原があって、その先に切り立った崖があり、そこから受けた印象で描きました。本当は北半球の台風は反対周りになるのですが、逆向きに描いてみました。

(画像⑦)美ら海⽔族館の近くを散歩していたときに、イルカショーをやってて、それを⾒て描きました。チケットを買わなくても外側から⾒えるんですよね。こういうトゥルンしたお腹を実際に⾒たんですけど、そこから想像して⽔の中の様⼦を描きました。

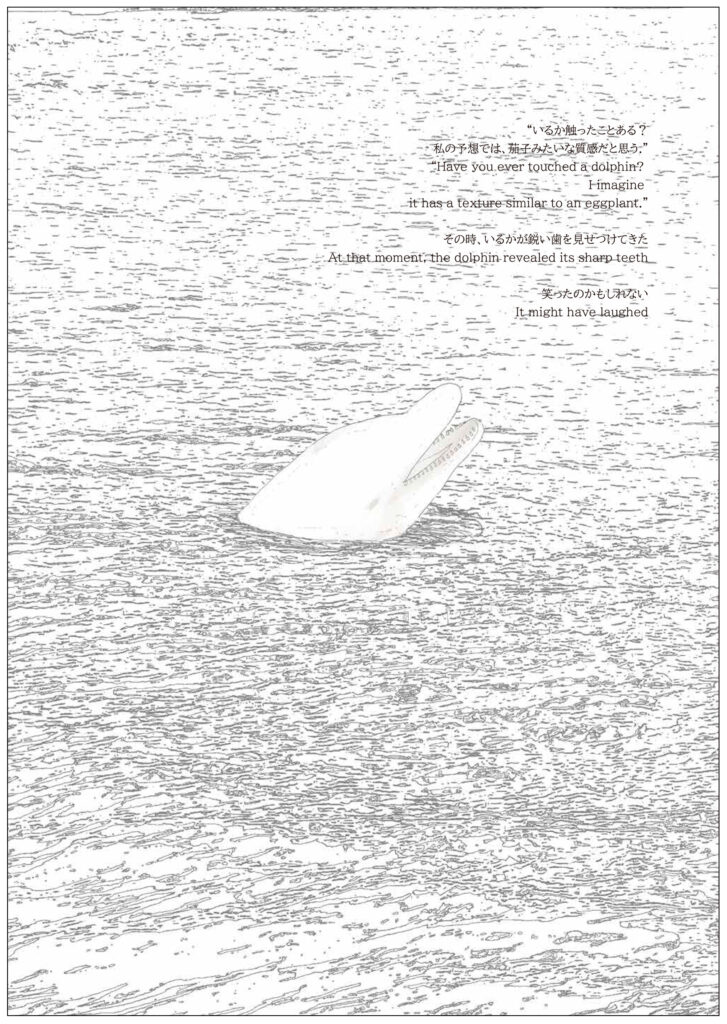

(画像⑧)これも沖ちゃん劇場のイルカショーを見た印象と、別の日に、近くの港を歩いていたときの体験を元に描きました。イルカの飼育場が近くにあって、夜に歩いていると何も見えないのにイルカの息継ぎの音がすごく聞こえるんですよ。人の声みたいな「フンーフンー」っていう音で、不思議な印象で。「可愛いイルカ」じゃなくて、少し奇妙な感じに描きたいなと思いました。

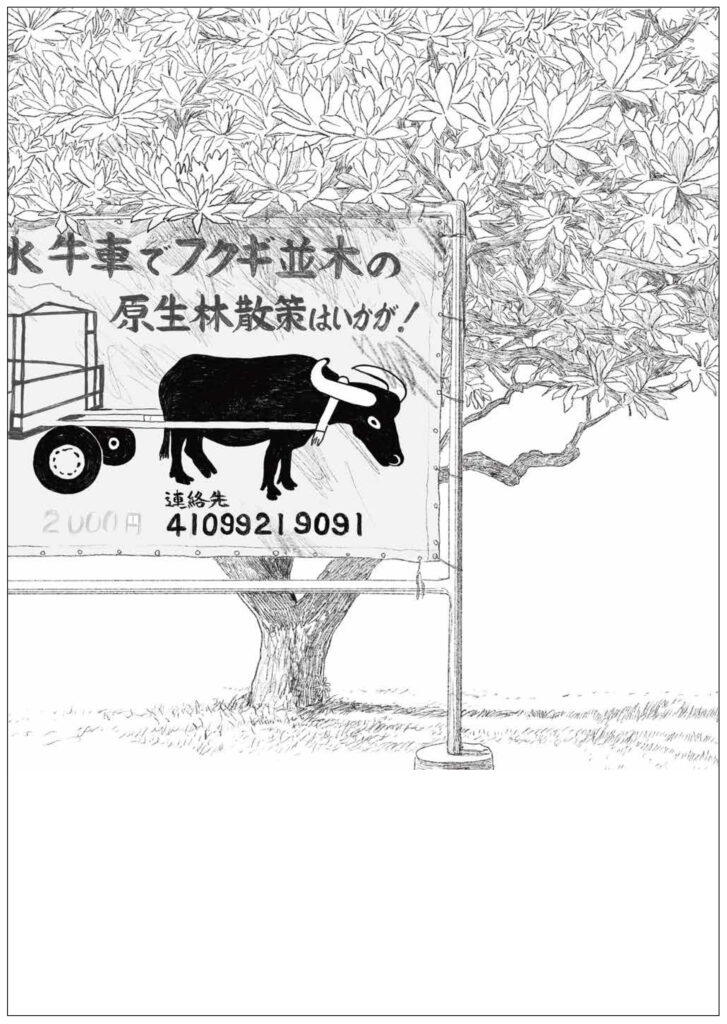

(画像⑨)これも実際にこういう場所はなくて、木は想像で描いたんですけど、この看板はほぼ見た通りに描いています。この看板が好きすぎて描いたんです。水牛の顔も、引っ張っている感じも良いし、形のいびつさとかも全部天才的に良いな、超良い絵だなって思って(笑)。こういう絵って描こうと思っても描けないんですよね。看板に書いてある言葉も良いんですよ。

(画像⑩)この絵は「画像⑨」と繋がっているんですけど、水牛車を引いている水牛を想像して描きました。水牛が車を引きながら哲学的なことを考えている、という設定です。最近、水牛を触ったんですけど、すごく知的で綺麗な目でジーって見てきて、いいなぁと思いました。道について考えているのかな、なんて想像しました。

―滞在制作は真鍋さんの制作にとってどのような経験になりましたか。

⾃分の制作は、今まで場所に縛られていたなと思いました。⽇本画や版画など、移動しづらい素材や技術を結構使っているんですけど、今回、それをどうにかして旅先でもできないかなと試⾏錯誤して、実験的なことに挑戦できたんです。それは、この先の⾃分の制作にもきっと糧になると思います。

海外に出かけることはあっても、今までは「私は⽇本画だし」と思って、なかなかやらなかったことがあるんです。でも今回「もしかしたらやれるんじゃないか」と考え始めただけでも、⾃分にとっても⼀歩前進したような気がしますね。

-655x1024.jpg)

-655x1024.jpg)

―沖縄の⾵⼟を描いたことは真鍋さんの制作にどのような影響がありましたか。

⾃分が何か変わったかどうかはまだ分からないところもありますが、空想したものを主題にするとき、その空想の素材になっている現実が元になっているんです。だから、同じ⽣活をしていると、どうしても同じような絵が⽣まれてしまう。

でも、沖縄で⾒ている景⾊が変わったことで、⾃然と私の空想も変わってきて、滞在を経て⽣まれてくるものは東京で描いているときのものとは確実に違うな、と思っています。

▶︎Vol.3 (滝本孝一さんインタビュー)に続く

次回は、ホテル「ホルトノキ」オーナーの滝本孝一さんのインタビューをご紹介します。Vol.3もお楽しみに!

真鍋由伽子 Yukako Manabe

1994 東京生まれ

2018 東京藝術大学美術学部 日本画専攻 卒業

2022 東京藝術大学美術学部 油画専攻版画第一研究室 修了

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=2979025&sort=n

投稿日: