「農業体験」と「宿泊」を掛け合わせ、“最⾼にうまい”を体感できる宿泊施設を運営する株式会社Terra様とヨロコビtoとのコラボにより、今回初めて宮崎県・えびの市での「アーティストインレジデンス」が実現しました。

2025年5⽉、1名の作家が宿泊施設「アグリテル」の離れに約1か⽉滞在し、制作を⾏いました。その後1年間、作品は「アグリテル」に展⽰されます。

第3弾では、作家を受け⼊れてくださった株式会社Terra代表の池内学さん・優希さんご夫妻にお話を伺い、そのインタビューをご紹介します。

―アーティストインレジデンスが実現した経緯を教えてください。

滞在制作のお話をヨロコビto代表の柏本さんからお聞きして、「めっちゃ⾯⽩そうだな」と思って、弊社の宿泊施設・アグリテルでもできないかと話したところ、柏本さんが前向きに「できる可能性がありますよ」と⾔ってくださったことがすごく嬉しくて。そこから実現に向けて進めていった感じです。

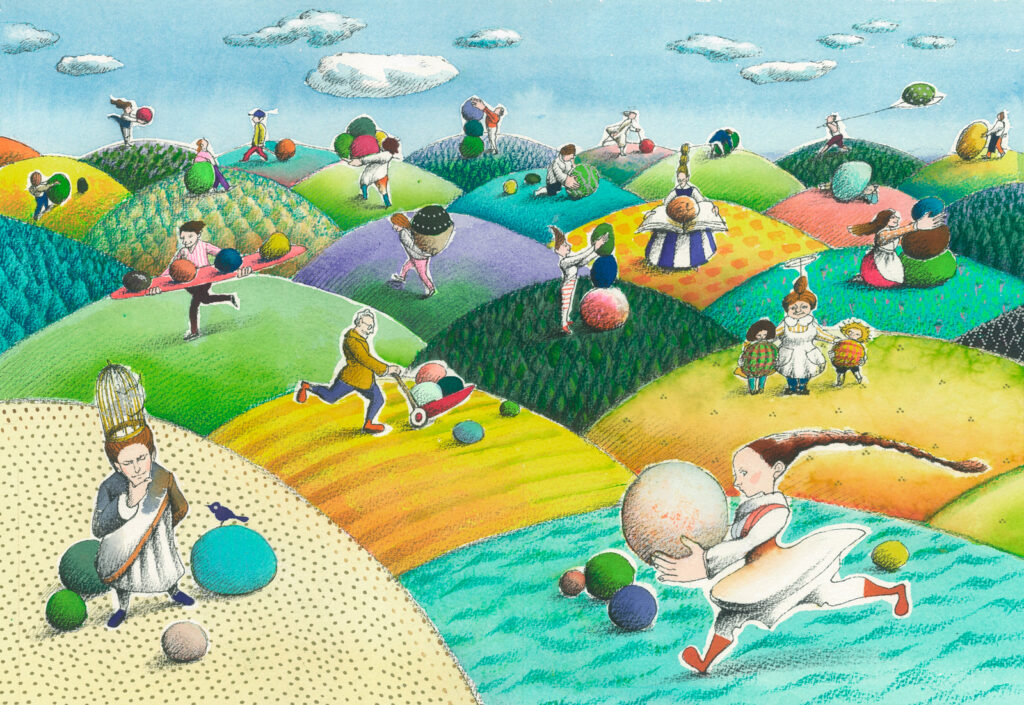

もう1つのきっかけは、Terraのホームページやポスターで⻄⾕さんの作品を使わせていただいていることです。その作品がどれもすごく素敵で、そんな作家さんをうちでお迎えできたらすごく光栄だなと思いました。

―滞在中の⻄⾕さんのご様⼦はいかがでしたか?

優希さん:えびのにお越しいただいてすぐ、⼀緒にランチに⾏きました。そのあとは⾃由気ままにえびのを拠点に近隣地域まで⾜を伸ばして、⼿つかずの⾃然に触れながら制作活動を⾏っていただきました。⻄⾕さんはとても物腰が柔らかくて、描かれている絵の雰囲気にぴったりの⼥性だなと思いました。

池内さん:初⽇に⾏ったカレー屋さんで、けっこうプライベートな話をしちゃったんですよね。息⼦さんも来られていたので、息⼦さんのことや、⻄⾕さんの⽣い⽴ちの話も聞かせてもらいました。「すげぇ⼤変だったんだな」っていう話もあって。柏本さんの話でも盛り上がりました。

滞在中は、⻄⾕さんのFacebookの投稿を⾒ながら「あ、今ここいるんだ」って思ってました。⻄⾕さんが海で楽しそうにしている写真を⾒て「めちゃくちゃいいですね」ってコメントしたら、「仕事します。すみません」って返ってきて(笑)。

でもね、「描かなきゃ」「仕事だ、納品しなきゃ」っていう気持ちにはなって欲しくなかったんです。とにかくのびのび過ごしてほしかった。やっぱり「居⼼地よかった」って思ってもらいたい、というのがすごくあったんですよね。でもいざ作品を⾒たら「めちゃくちゃ描いてたんじゃん、めっちゃ仕事してる!」って思いました(笑)。

―⻄⾕さんの作品の魅⼒についてはどう感じられましたか?

池内さん:わかりやすい絵ではなくて、ちょっとカオスな感じもあるんですけど、でもそれが癖になるんですよね。それがすごく好きになりました。

優希さん:⼀⾒すると普通の⾵景画なんですけど、よく⾒るとその中にシュールな動物がいたり、⼈間がいたり、全然違う世界のいきものやモチーフが混ぜこぜに描かれていて。その世界観がとっても⾯⽩くて好きですね。えびのの⾃然にはない⾊が⼊っていたりするんですけど、それがなぜか⾃然に溶け込んでいて、そこも魅⼒だなと思っています。

―滞在中の作品の中で、お⼆⼈のお気に⼊りはありますか?

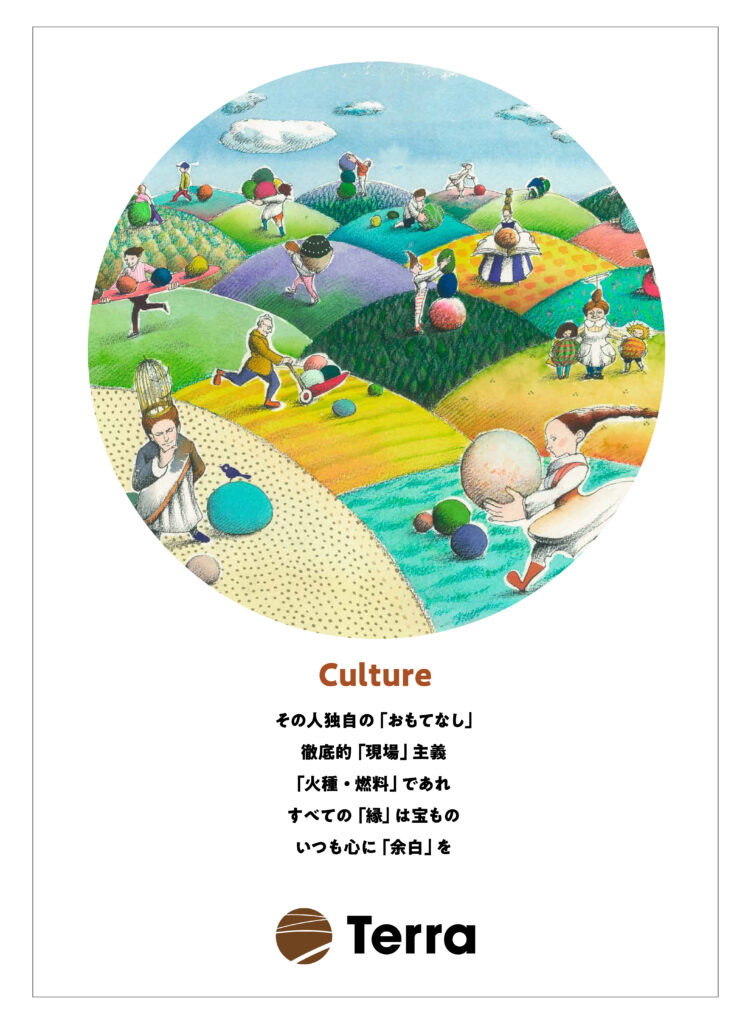

優希さん:松形邸の⼤⽊を描いた作品です。松⽅邸のシンボリックな⽊を、こんなにカラフルに描いてもらえるとは全く想像していませんでした。

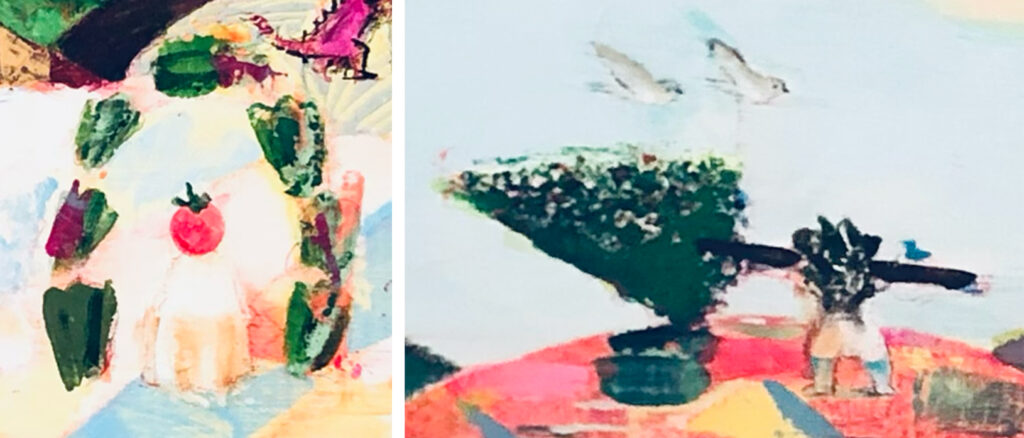

池内様:僕はこの“トマトちゃん”ですね。トマト農家さんがこの作品を⾒たら、きっと涙を流して喜ぶと思ったんです。「あなたのトマトが美味しくて、こんな素敵な作品に描かれましたよ」ってしっかり伝えられるのが嬉しくて。この絵が巻き起こすインパクトって、すごく⼤きいと思っています。

―アーティストインレジデンスで、滞在作家に望むことは?

池内さん:絵を描いてほしい以上に、まず“整ってほしい”という思いがありました。えびのに来ることで、⼼が落ち着いたり、⾃分を取り戻してもらえたらいいなと。やっぱり都会の⽣活とは時間の進み⽅が全然違うと思うんですよ。普段は「ちゃん納品しないと」とか、締め切りに追われることも多いと思うんですけど、ぶっちゃけ僕はここではそれを守らなくていいと思っていて。 作品をたくさん描いてもらうよりも、とにかく“ゆったり過ごしてほしい”という気持ちが⼀番でしたね。

優希さん:「えびのの⾃然」から受けるインスピレーションで、思うがままに⾃由に描いていただいて、どんな作品ができるのかなって、すごく楽しみにしてたんですよね。実際に完成した作品は本当にカラフルで、⾒ていて楽しい絵ばかりで…。えびのの⾵景なんだけど、まるで異世界のようで。⻄⾕さんの⽬には、こういうふうに映ったんだなぁと新鮮で驚きました。

―お⼆⼈にとって、えびのの魅⼒は?

池内さん:妻は去年の夏まで、えびのに全く来ようとしなかったんですよ。

優希さん:本当に興味がなかったんです(笑)。でも⼀度来てみたら、⾃然の綺麗さとか、のんびりした雰囲気がすごくいいなぁと思って。⼈ものんびりして、ポジティブで明るくて、細かいことに気にしないおおらかさがあるんです。

あとはご飯のおいしさですね。⽔がきれいで、お⽶も野菜もおいしい。しかもそれを作っている農家さんの顔も知っているから、余計にそのおいしさが際⽴つんだと思います。それから、観光地化されてないところも好きです。これだけ⾃然が豊かで天然の“観光資源”みたいなものがあるのに、リゾート感はなくて、⽇常の中に⾃然が溶け込んいる。それが魅⼒だと思います。

池内さん:そうですね。えびのは、お客さんとサービス提供者とを分けていないと感じがすごくあるんです。観光地って、「来た⼈が⾒たい景⾊」を作っているところが結構多いと思うんですけど、えびのはそうじゃない。⾃然体で「来たらいいじゃないですか」みたいな雰囲気なんですよ。地元の⼈も登⼭などで⾃然を楽しんでいて、⾃分たちで町をつくっている。だから無理してキャパ以上に⼈を受け⼊れようとしない。がめつくない、というか。「まあ、できることはやりましょうよ」という空気があるんですよね。東京のようにシティ化していくと、それは資源になっていくけれど、でもそれだけじゃ⾜りない。その“ゆるさ”が、えびのの魅⼒だと思います。

優希さん:そういう意味では、アグリテル⾃体もすごく⾃然体なんですよね。お客さんも、⼀緒にこの宿を育ててくれている感じ。今回の⻄⾕さんのアーティストインレジデンスも、その流れの中の⼀つの位置づけとしてあるんじゃないかなと思うんですね。

―実際に作家を受け⼊れていただき、アーティストインレジデンスについて感じていることを教えてください。

池内さん:最初の滞在作家さんが⻄⾕さんで本当によかったなと思っています。もっとたくさんの作家さんに来てほしいですね。経営者としても、画家の⽅々への物品提供や宿泊・レンタカーの提供は、経済的にも⼗分ペイすると思っています。でもそれ以上に、満⾜度がとても⾼いんです。やる価値がある取り組みだと感じています。

優希さん:ここにはいろんな地域から不特定多数のお客さまが来られるので、来るたびに違う作家の作品が飾られていたらそれも楽しみのひとつになると思うんです。季節ごとに施設の彩りが変わることにで、場所の魅⼒がもっと広がっていくんじゃないかなと感じています。

池内さん:アーティストインレジデンスは、いろんな地⽅で有効な打ち⼿になると思っています。作家さんがここで過ごしたという「事実」そのものが重要なんです。滞在の時間が作家の⾎⾁になっていくし、ファンの⽅にとっては「その作家が過ごした場所に⾏きたい」と思うきっかけになる。“デスティネーション戦略”と呼んでいるんですけど、ここが「⽬的地」になり、「ここに泊まりたい」と思わせる唯⼀無⼆の価値が⽣まれるんです。おいしいご飯を提供する宿は他にもたくさんあるので、それだけでは弱いと思っていて、でもそこに作家の絵が飾られることで“⽬で栄養がとれる”場所になる。それがアーティストインレジデンスのありがたいところだなぁと思いました。

この取り組みのおかげで、多分ホテルの資産価値は確実に上がっていると思います。この取り組みが広がってほしいと思う反⾯…正直あまり広がってほしくない気持ちもありますね(笑)。

西谷直子 Naoko Nishitani

東京生まれ

武蔵野美術大学短期大学部 生活デザイン学科専攻科卒業

‘94.04 グラフィックアート『ひとつぼ展』グランプリ

‘94.10 個展『壁沿いの路』 ピンポイントギャラリー

‘95.06 個展『眠る人々』 ガーディアンガーデン

現在、制作・展示出品のかたわら、音楽とのコラボを通して体験者とともに作品を作るライブペイントの試みを重ねている。

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=936313

アーティストインレジデンス 宮崎・えびの市で初開催!ヨロコビto×アグリテル 2025年度レポートVol.2 〜⻄⾕さん滞在中の制作編〜

「農業体験」と「宿泊」を掛け合わせ、“最⾼にうまい”を体感できる宿泊施設を運営する株式会社Terra様とヨロコビtoとのコラボにより、今回初めて宮崎県・えびの市での「アーティストインレジデンス」が実現しました。

2025年5⽉、1名の作家が宿泊施設「アグリテル」の離れに約1か⽉滞在し、制作を⾏いました。その後1年間、作品は「アグリテル」に展⽰されます。

今回は、滞在作家・⻄⾕直⼦さんと、作家を受け⼊れてくださった株式会社Terra代表の池内学さん・優希さんご夫妻にお話を伺いました。

第2弾では、⻄⾕直⼦さんが滞在中に制作された作品について語っていただいたインタビューをご紹介します。

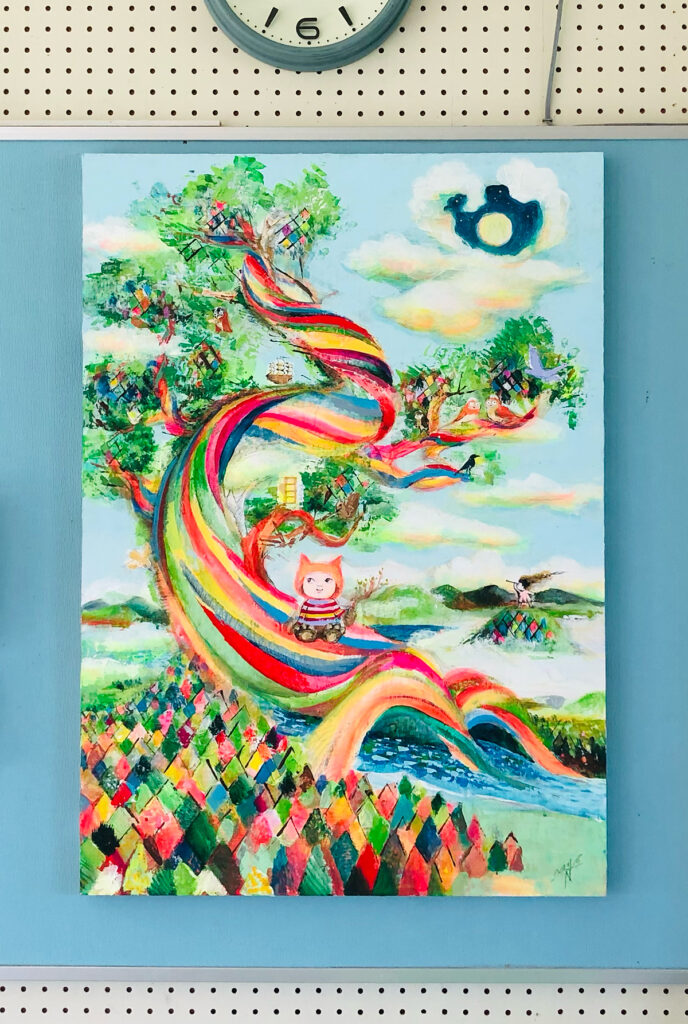

―滞在中の制作について教えてください。まず、こちらはどういう作品ですか?

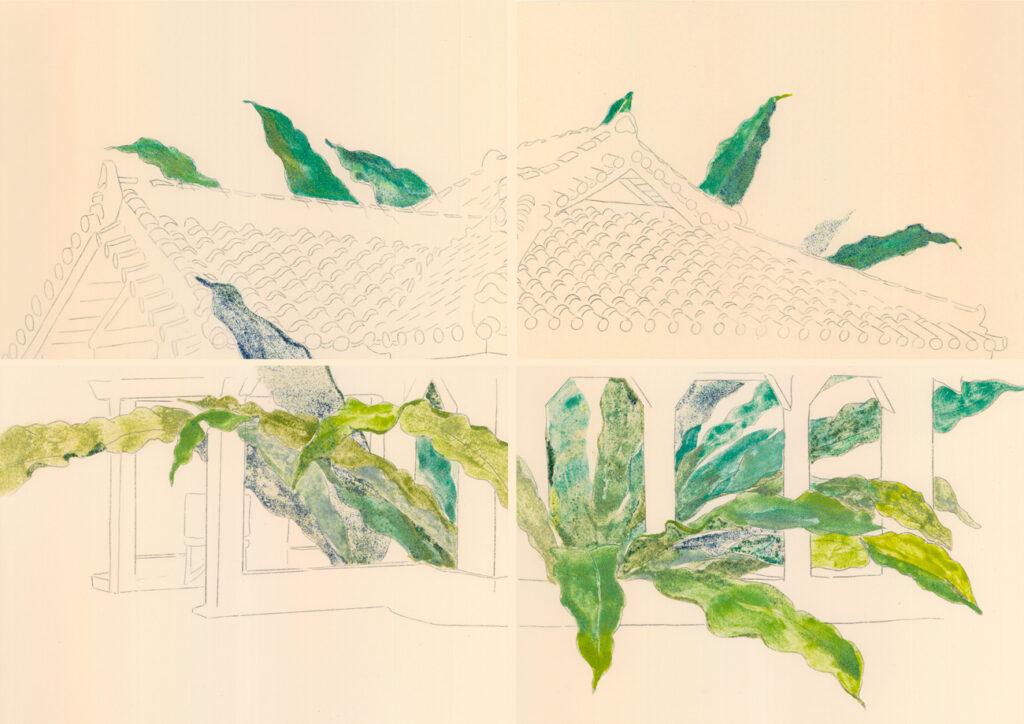

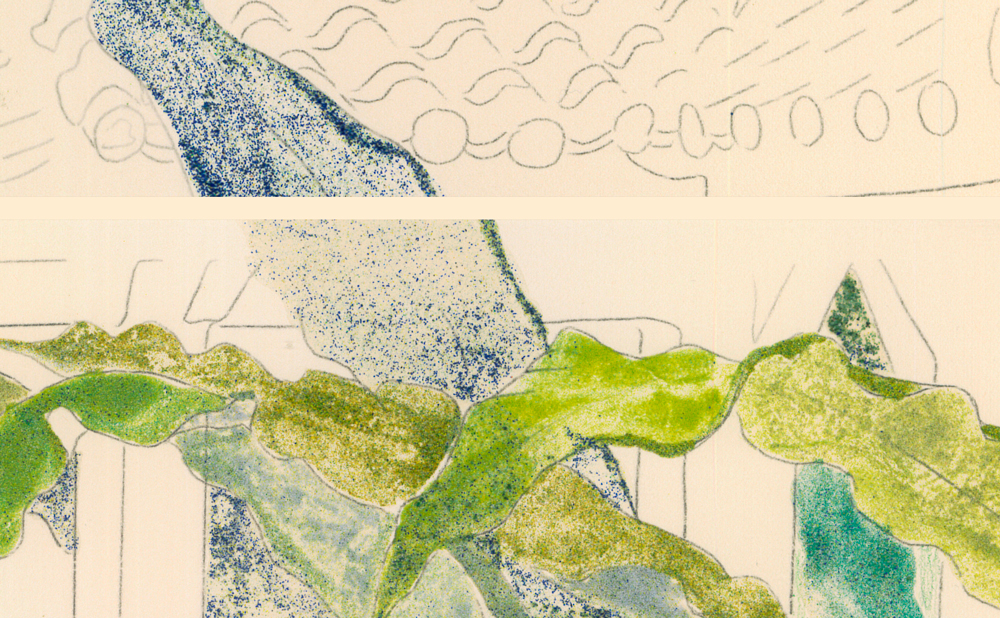

朝、松形邸の離れで制作をしていると、南側の窓の外からウグイスの声が聞こえてきたんです。それから、カラスもカーカーではなくコロコロという柔らかい鳴き声でご機嫌に鳴いていて…。1⽇中いろんな⿃の声が聞こえてきました。「どこから聞こえてくるのかな」と思って窓の外を⾒ると、この⼤⽊があって、枝のあちこちに違う⿃が来ては⾶んでいって。その様⼦に感動して、作品にしたいなと思いました。

この⼤⽊は朽ちかけてはいるんですけど、すごくたくましく⽣きていて。枝ぶりもまるでジェットコースターのように上下にうねっていて、それにすっかり魅了され、⽊が与えるエネルギーを⼤きい絵にしたいと思って制作しました。

えびのの⾃然は何百⾊ものきれいな緑⾊でできているんですが、松形邸の中はちょっと暗くて、それをそのまま表現するのは無理かなと思って(笑)。それであえて補⾊を選んで、カラフルに表現しました。

―こちらはどのような作品ですか?

池内さんからトマトを⼤量にいただいたんですが、それがあんまりにもおいしくて、「これはもう描かないと駄⽬だ!」と思ったんです。トマトのおいしさを、こんなごちそうがあるんだよって伝えたくて描きました。本当に絶品で、宿に遊びに来た⼦どもたちも、そのおいしさに⼤興奮していました。

―この絵に描かれているのはサギですか?

そうですね、シラサギです。畑を進むトラクターの後ろをシラサギがちょこちょこついて歩いていて、その様⼦がすごくほっこりして可愛くて。「畑にいるシラサギが描きたい」と思ったんです。

それから、宮崎県には「かりこ坊」という妖怪がいて、⼦どもにしか⾒えない座敷わらしみたいな妖怪だと⾔われているんですけど、もしかしたらその「かりこ坊」は⼈の形じゃなくて、⿃や野菜の形かもしれないな…と想像しながら描きました。

―こちらの作品について教えてください。

えびのでは、ウグイスが本当に綺麗な声で1日中鳴いていて。私、滞在中によくウグイスと遊んでいたんですよ。ホーホケキョやケキョケキョなどいろんな鳴き声で鳴いてくれるんですけど、こちらが⼝笛で真似すると、「いやいや、そうじゃないよ」というみたいに必ず鳴き返してくれるのが可愛くて、ウグイスを描きたいなと思いました。ちょうどピアニストの⿂住さんとのライブペイントのイベントが終わった後だったので、「ピアニスト・ウグイス」ということで、歌って弾けるウグイスを描きました。

―このミニキャンバスのシリーズはどういう作品ですか?

このシリーズは、えびのの花たちが本当に可愛くて描いた作品です。私が住んでいる府中市でも⾒かける花ではあるんですけど、なぜかここの花たちの⽅がとても幸せそうに⾒えて。その幸せそうな感じを素直に描きたくて絵にしました。

(画像①)にはハルジオンを、(画像②)にはクローバーを描きました。(画像③)は松形邸の庭に咲くサザンカやツツジに⿊いチョウが⾶んできて、その⾚⾊と⿊⾊のコントラストが綺麗だな、と思い作品に表現しました。

(画像④)は、宮崎に来たとき最初に⾒た、緑の中をひらひらと泳ぐ鯉のぼりがすごく綺麗で、その印象を描きたいなぁと思い絵にしました。(画像⑤)はタンポポなんですけど、綿⽑に⾍たちが⾶んできているのが可愛いくて、⼦どもが⾍の気持ちになって綿⽑を持っている様⼦を描きました。

―この作品はどういう作品ですか?

えびのに来て「素敵、楽しい」と思ったものを全部描こうと思いました。

(画像⑥)は、えびので⾷べてあまりのおいしさに感動したトマトです。それから⽇向夏、ほうれん草、キノコなど、えびののおいしいお野菜たちをたくさん描きました。(画像⑦)はキクラゲが⽊を持ち上げて歩いているところです。このキクラゲは荷物を持っているつもりになっているけど、実は⿃が⼀緒に運んでくれているんですよ。

それから朝晩に鳴る梵鐘や、お払いしながら空を⾶ぶ⽊の神様、祝福の踊りをしている「⽥の神さあ」、えびののベトナム料理で⼀⼈で頑張っている店主とその店の巨⼤なバラ…。

この⼟地はかつて⾺の産地として有名だったと聞いて、緑の中に戯れる⾺を描きたいと思い、この作品にも描き⼊れました。霧島アートの森でやっていた⾺の放牧の⾵景がすごく良かったんですよね。

そしてこれは「池内さんですか?」と⾔われたんですけど、そういうつもりではなく、「だいだらぼっち」のような巨⼈の妖怪で、⽊の守り神みたいなものをイメージして描きました。

私が宮崎にきて最初に感じたのが「⼭がポコポコまあるい」という印象だったんです。「なんてかわいい形の⼭なんだ!」と思い、絵にしました。以前アグリテルさんのHPに使っていただいた作品も、ポコポコした⼭と、その⼀⼭⼀⼭を⾃分の⼭として管理している個性豊かな⼈たちを描いたものだったんです。その⼈たちは⼭を⽀配するのではなく、それぞれの豊かな⾊合いの⼟地を⼤事にしながら楽しく暮らしていて。今回もその様⼦を表現できればと思いました。

―滞在制作は今までも経験があると思いますが、今回の滞在はいかがでしたか?

とにかく元気をいただきました。私にとって絵を描くことは好きなことなので、これまでも苦痛に感じたことは⼀度もなかったんですけど、今回の滞在制作はなんとも⾔えない開放感で、⼿探りしながら描くような感じが⼀切なかったんです。エネルギーをもらって、それをそのまま⼦どもになったような気持ちで素直に描いてみてもいいんだ、と思えました。それが⼀番⼤きなことですね。ここ、えびのの⾃然の中でゆっくり過ごせたことや、⽇常⽣活から切り離された環境の影響もあったと思います。絵にも「⼒」や「元気」が宿ったんじゃないかな、と思っています。願いも込めてですけど。⾒てくださった⽅から「元気が出ます」と⾔っていただけて、本当に嬉しかったですね。

今回の滞在を通して、本来の「絵を描く喜び」を再認識できました。えびのの⾃然の中で、⾃分⾃⾝もその⼀部になって、感じたままに絵を描く。うまく⾔葉では⾔い表せられないのですが、「観念的に描く」のではなくて、「素直に描く」ということを⼤切にしたいなと強く思いました。

西谷直子 Naoko Nishitani

東京生まれ

武蔵野美術大学短期大学部 生活デザイン学科専攻科卒業

‘94.04 グラフィックアート『ひとつぼ展』グランプリ

‘94.10 個展『壁沿いの路』 ピンポイントギャラリー

‘95.06 個展『眠る人々』 ガーディアンガーデン

現在、制作・展示出品のかたわら、音楽とのコラボを通して体験者とともに作品を作るライブペイントの試みを重ねている。

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=936313

アーティストインレジデンス 宮崎・えびの市で初開催!ヨロコビto×アグリテル 2025年度レポートVol.1 〜⻄⾕さん滞在中の⽣活編〜

「農業体験」と「宿泊」を掛け合わせ、“最⾼にうまい”を体感できる宿泊施設を運営する株式会社Terra様とヨロコビtoとのコラボにより、今回初めて宮崎県・えびの市での「アーティストインレジデンス」が実現しました。

2025年5⽉、1名の作家が宿泊施設「アグリテル」の離れに約1か⽉滞在し、制作を⾏いました。その後1年間、作品は「アグリテル」に展⽰されます。

今回は、滞在作家・⻄⾕直⼦さんと、作家を受け⼊れてくださった株式会社Terra代表の池内学さん・優希さんご夫妻にお話を伺いました。

第1弾では、⻄⾕直⼦さんに滞在中の⽣活について語っていただいたインタビューをご紹介します。

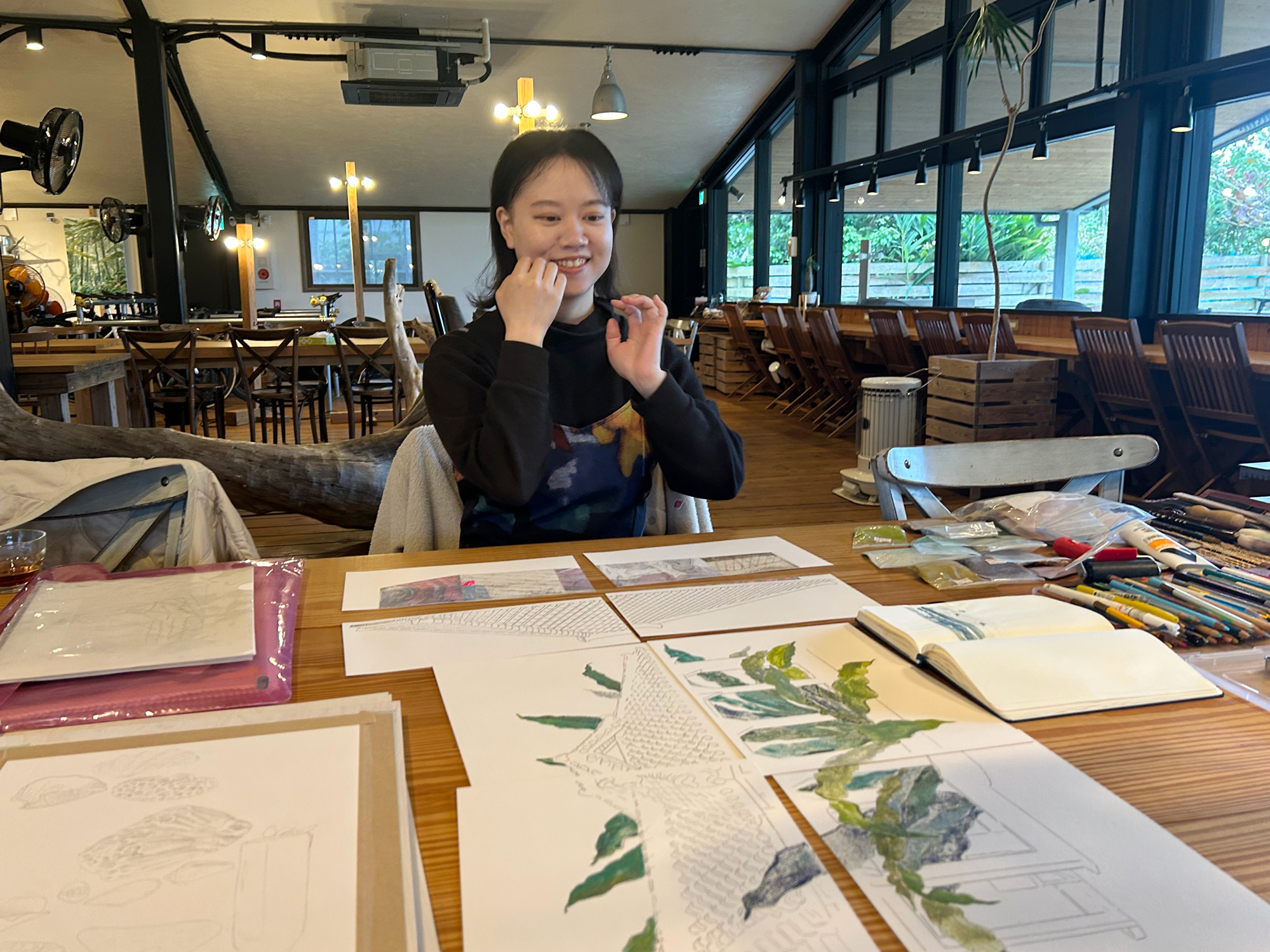

滞在作家の⻄⾕直⼦さん

―滞在制作の環境について教えてください。

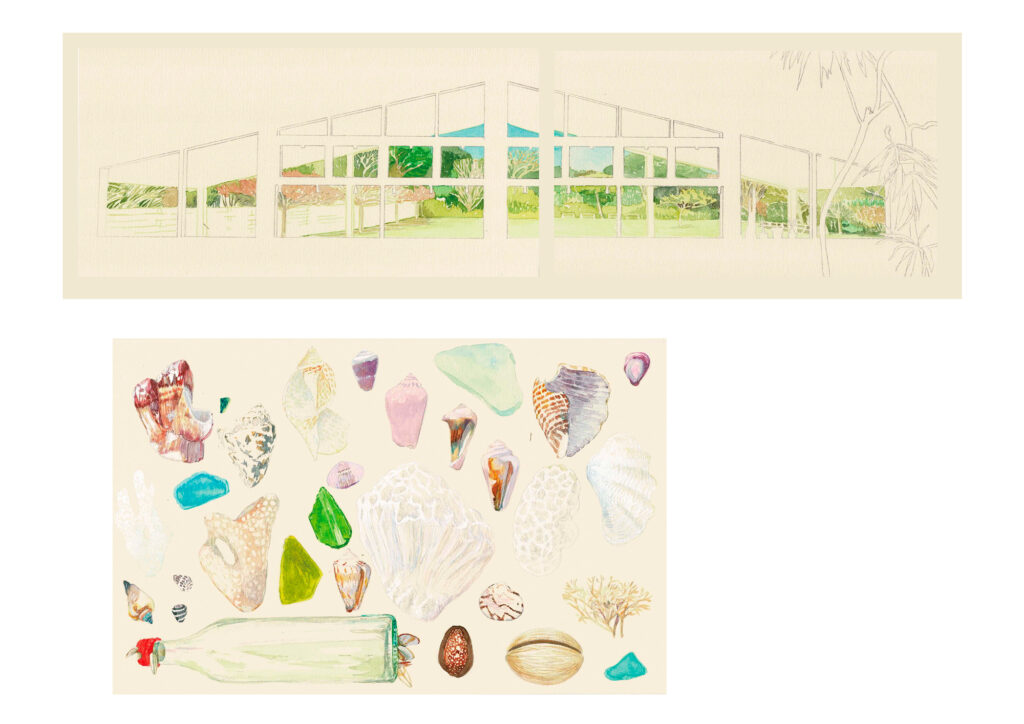

アグリテルさんのメイン施設は廃校を改装した宿泊所なのですが、私はそこから⾞で15分ほどの古⺠家型の宿泊施設、「松形邸」に滞在しました。⼩学⽣のサッカーチームも泊まれるくらい⼤きな⼀軒家で、制作もその離れで⾏なっていました。

松形邸は「落ち着く空間」で、どこで描こうかなと思って、家の中をうろうろして、あちこちにパネルを置いてみたりしました。夜は室内でも暗くなるので、電球をひとつ買い⾜しましたが、やっぱり夜に描くのは難しく、朝の光で描いて、⽇が暮れたらもう辞めるっていう、そういう本来の⽣活リズムに戻れた気がします。でも、ついつい夜も⼿を⼊れたくなって。翌朝⾒て「えっ、ちょっとこんな⾊じゃなかったはずなんだけど」って驚くことはありました(笑)。

廃校を改装した宿泊施設

―滞在中の⼀⽇のルーティンは?

東京では割と夜型ですが、滞在中は⾃然と早起きになって、6時半ごろには⾃然に⽬が覚めていました。お湯を沸かして、前⽇の晩ごはんを温め直して簡単に朝⾷を済ませ、天気がいい⽇は近くの⼟⼿や川まで歩いたりしました。

歩いて⾏ける距離にある「飯野城跡」にもよく⾏きました。 すごく眺めがよくて、朝に⾏くと気持ちがいいんです。昨⽇まで咲いていた花が数⽇後にはまったく違う姿に変わり、筍が「あれ!?こんなに⼤きかったっけ!」っていうぐらい伸び、同じ場所でも1週間で⾃然が劇的に変わるんですよね。緑の⾊合いも⽇によって違うし、時間帯によって苔の輝き⽅が変わる。とにかく緑が輝いていて、まるで緑が「元気!元気!」って歌ってるような感じがして、とても気持ちよかったです。

制作するかどうかは、その⽇の「お天気次第」という感じでした。晴れて明るい⽇はすぐ描き始めて、朝からお天気が悪かったりすると、すぐ観光モードに気持ちを切り替えて、池内さんに教えていただいた場所に赴き、⾏く先々でたくさん収穫がありました。

滞在先の古⺠家で制作する⻄⾕さん

―滞在したえびの市で印象に残っている場所はありますか?

最初に⾏った湧⽔池は、⽔の美しさに思わず「わー!」って声が出ました。あと「鶴丸温泉」ですね。お湯が茶⾊くて⿊っぽい温泉で、昔ながらのおばちゃんたちが集う場所なんですけど、温泉好きが全国から来そうな、泉質のよい温泉でした。

それから「陣の池」。えびの周辺は綺麗な池がいくつかあるのですが、あの景観は特別で本当に⾏ってよかったと思える場所です。私は⽔を⾒るのが好きなので、ずっと眺めていられちゃうんですよね。透明な⽔って底の深さが計り知れなくて、浮かんでいるものの影が⽔底で別の形になって動く様⼦が綺麗で癒されるんです。⽔⾯をずっと眺めていると何⾊もの⾊が⾒えてきて、「これをどう混ぜたら絵に表現できるんだろう」と考えたりもします。

それから、⽔という「⾒えない空気」の中に⽣き物が⾏き交っているのを⾒ていると、別の世界を覗いているみたいで⾯⽩いんです。しかもその⽔が⾃分の体の7〜8割を占めていると思うと、不思議なつながりを感じられて…。本当に飽きないですね。

―アグリテルの池内夫妻との関わりはありましたか?お⼆⼈の印象は?

池内ご夫妻には滞在中、数々お世話になりました。滞在早々にえびのの美味しいカレー屋さんに誘っていただいて、そこで初めてお⼆⼈とお話しました。その後はアグリテルで顔を合わせた時に⾔葉を交わすこともありましたし、池内さんから「えびので⾏くべきオススメのスポット」が指令のようにメールで届いて、それを⼀⽣懸命こなしました(笑)。

それから、おいしい野菜もいただきました。⼀度、⽩菜ぐらいの巨⼤なニラを⼤量にくださったことがあって、普通だったら「⾷べきれないから、これだけいただきます。」でよかったんですけど、「池内さんが⾷えって⾔うんだったら⾷べられるのかな」と思って。結果、全部⾷べたんですよ。四半世紀分のニラを⾷べ尽くしました。初めてニラを麺類のようにすすりましたよ(笑)。⼤きな池内さんが運ぶ⼤量のトマトやニラは強烈なインパクトで、やはり絵にも登場してしまいました。

池内さんは、私にとっては「⽥の神さあ」(豊作をもたらす九州の神)です。地元にドンっといて、いろんなものをニコニコしながら⾒ていて。ちょっと厳しいこともやるけれど、この⼟地を愛する守り神のような存在です。優希さんも守り神。⼥神様ですね。チャーミングでかわいらしくて。意識的ではないんですけど、私の絵に登場する横顔の⼥の⼦が、どこか優希さん似ているような気がして。池内さんに 「この絵、かわいいですね」って⾔われた時は、あぁそういうことね、と思いました(笑)。

―地域の⽅の印象は?

とにかく出会う⼈みんな気さくで明るくて、フレンドリーなんですよね。地域の⽅々が本当に穏やかで、「⽥の神さあ」の⽯像のようにニコニコしていて。気づけばこちらまでゆったりしてしまう感じでした。神社に⾏くたびに思ったんですけど、狛⽝や仁王像まで可愛いんですよね。威嚇するのではなく、楽しげにこちらを⾒守ってるみたいで、受け⼊れてくれている感じなんですよ。悪いことできないなぁって思いましたね(笑)。 この⼟地の⼈も同じです。寛容なんですよね。

―滞在中に実施された「ライブペインティング」のイベントについて教えてください。

友⼈のピアニスト・魚住幸正さんと、クラシック演奏に合わせて即興で描くライブペインティングを⾏いました。事前に知識で準備して挑むのではなく、⾳に浸りながら⾃然と⽣まれてくるイメージを作品にしました。

⿂住さんとは今回が2回⽬のイベントで、まさかこの地で開催できると思っていなかったんですけど、絶妙なタイミングが重なり実現しました。⾳源を聞いてくださったお店のオーナーさんが「こんなピアニストさんが来てくれるなら、いろんな⼈に声をかけたい!」と、都城市の⼤きな⾳楽ホールの折込チラシに今回のお知らせを⼊れてくださり、お店のお得意さんに⽚っ端から声をかけてくださったんです。おかげさまで2⽇間ともほぼ満席という想定以上の盛況になりました。

イベント後にはオーナーさんに⾷事会を開いていただいて、お客様とお酒を飲みながら語り合い、地元の話もいろいろ聞けて、めちゃくちゃ楽しい時間になりました。

―アグリテルでの「作品のお披露⽬会」の印象はいかがでしたか?

アグリテルでは、滞在中に制作した作品のお披露⽬会も開いていただきました。

私の友⼈のお茶の先⽣や整体師の⽅が⼀緒にイベントを盛り上げてくださり、えびのに住んでいる⽅々や⼦どもたち、アグリテルに滞在中の⽅、旅⾏で近くまで来られている⽅など、いろんな⽅がお越しくださいました。⿂住さんとのイベントに来てくださった⽅もお披露⽬会にも⾜を運んでくださって、つながりを感じて嬉しくなりました。

お客様に作品をじっくり⾒てもらいながら直接お話できたのも楽しかったですし、東京から泊まりに来ていた⽅とも出会えて「東京とえびのがこうしてつながっているんだなぁ」と実感できました。

Vol.2(滞在中の制作編)に続く。

次回は、⻄⾕さんがえびのの⾃然の中で描き上げた作品たちに迫ります。どんなモチーフを選び、どんな思いを込めたのかーー作品に隠されたストーリーをたっぷりお届けします。どうぞお楽しみに!

西谷直子 Naoko Nishitani

東京生まれ

武蔵野美術大学短期大学部 生活デザイン学科専攻科卒業

‘94.04 グラフィックアート『ひとつぼ展』グランプリ

‘94.10 個展『壁沿いの路』 ピンポイントギャラリー

‘95.06 個展『眠る人々』 ガーディアンガーデン

現在、制作・展示出品のかたわら、音楽とのコラボを通して体験者とともに作品を作るライブペイントの試みを重ねている。

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=936313

ヨロコビtoギャラリー × ホルトノキ@沖縄「アーティストインレジデンス」2025年度レポートVol.3

沖縄のホテル「ホルトノキ ホテル&トロピカルガーデン」様とヨロコビtoギャラリーのコラボにより実現した「アーティストインレジデンス」も、今回で4回⽬を迎えました。

1〜3⽉までの間で約2か⽉間、1名の作家がホテルに滞在し制作を⾏い、その後1年間、ホテル併設のレストランにて作品を展⽰するという企画です。

今回は、作家・真鍋由伽⼦さんを受け⼊れてくださったホテル「ホルトノキ」オーナー滝本孝⼀さんにお話を伺いました。

-4回⽬を迎えて、アーティストインレジデンスについてどのように感じておられますか?

もう年中⾏事みたいな感じになっています。新しい⽅が来られるのは私たち夫婦にとっても刺激になって楽しいことですし、いらっしゃるのは皆さん個性豊かで才能ある⽅ばかりです。そういう⽅々と知り合えることは嬉しいですね。

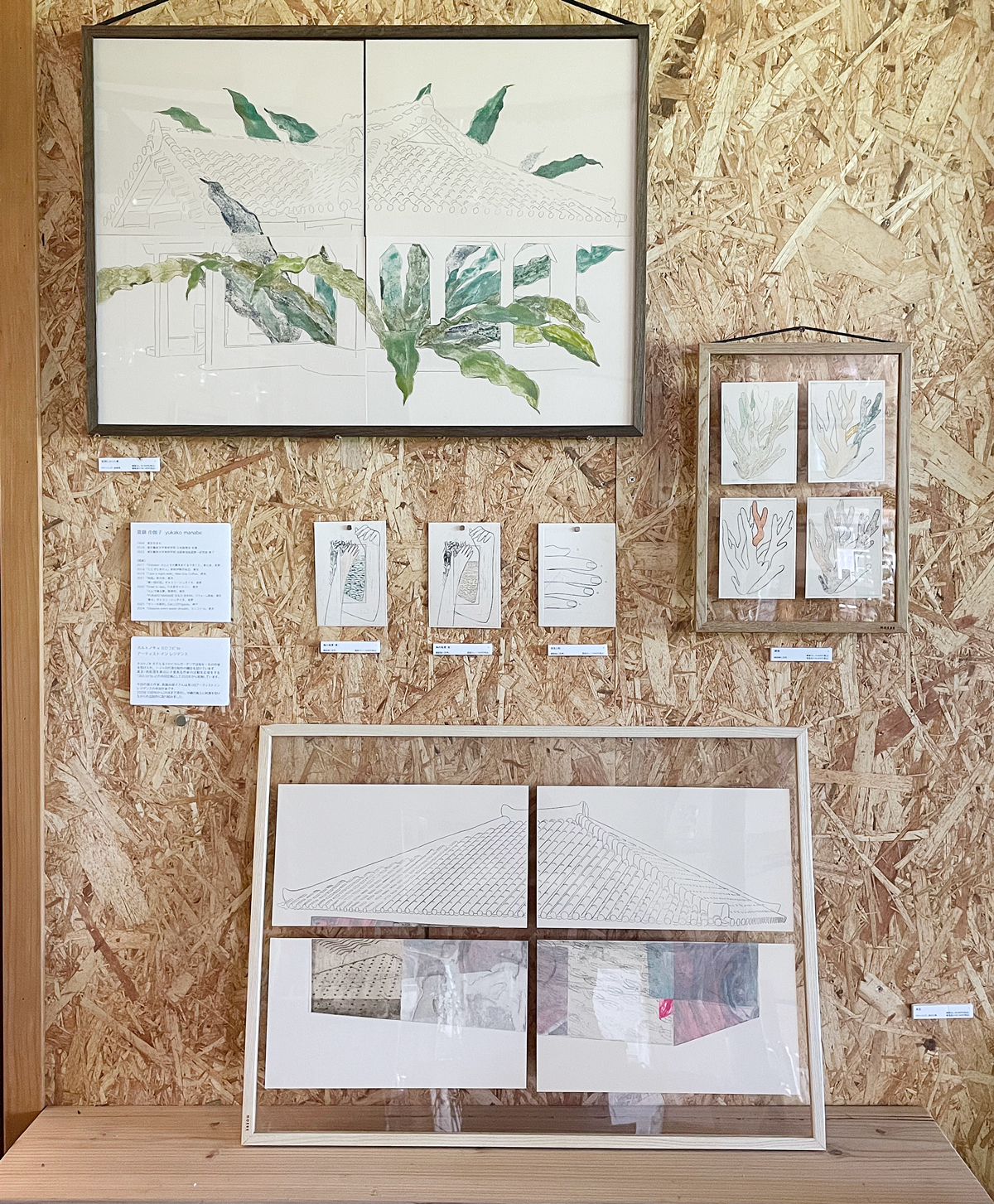

滝本さんの奥様の紀⼦さんと画材について話す真鍋さん

-真鍋さんの印象は?どのような交流をされましたか?

真鍋さんは⾃分をしっかりお持ちで、安⼼してお付き合いできる⼤⼈の⽅ですね。 好奇⼼旺盛で活動的な⽅で、到着された⽇からすぐレンタカーを⼿配をされて、いろんなところに出かけられていました。

真鍋さんとは⼀緒に⾷事やお酒を楽しんだりしました。うちのアーティストインレジデンスの“うまみ”の⼀つは、ホテルで余った⾷材を無料で⾷べてもらえるところ(笑)。私はフードロス撲滅キャンペーンを個⼈的に展開しているので、そういう点でも意義があるかなと思っています。

制作ついてはこちらから⼲渉せず、彼⼥⾃⾝の⾃然な受け取り⽅にバイアスをかけることや、⽅向性を意図的に変えてしまうようなことは避けたいと思っています。滞在中は真鍋さんの絵を1枚も⾒ていないんですよ。ホテルのご⾃⾝の部屋の中で描いていると思いますが、鶴の恩返しのように「襖は開けちゃいけません」という感じで、最後に⾒られれば⼗分だと思っています。

その代わり、沖縄のおすすめの場所や催し物の情報はお伝えました。海洋博物園の公園や熱帯ドリームセンター、世界遺産のやんばるの森が見られる⾮常に綺麗なスポットなどをご紹介しましたし、ちょうど開催されていたやんばるアートフェスティバルにも⾏かれたようです。

-今回、真鍋由伽⼦さんを選出していただいた理由は?

滞在中は1~3ヶ⽉間、同じ空間を共有することになるので、まず「⼀緒に過ごしやすい⽅」という条件で、社会⽣活をきちんと送れる⼤⼈の⽅をヨロコビtoさんからご紹介いただきました。その上で作品を拝⾒して、興味が湧いた⽅に来ていただいています。

また、これまでの作家さんは油画や⽔彩画でしたが、真鍋さんは⽇本画や版画に取り組んでおられる。表現技法がこれまでと違う点も選んだ理由の⼀つです。

-滝本さんは滞在制作に向いている作家とはどんな⽅だと思いますか?

好奇⼼旺盛でアクティブな⽅だと思います。沖縄は遠⽅なので、部屋にこもって制作するだけではロケーションを変える意味がありません。新しいものを⾒て、聞いて、体験して、⾃分の中で吸収し、アウトプットできる⽅が向いているのかなと思います。これまで滞在いただいた作家さんもそうでしたし、真鍋さんもまさにそういう⽅です。

-滞在制作は作家にとってどのような意味があると思いますか。

⼈はいろんな経験を積み重ねてできていくので、ここでの滞在も必ず影響はあるはずです。ただ、それが必ずしも顕在化するとは限らない。内側に蓄積されて、10年経ってからぽっと表れることもあるでしょう。⻑い⽬で⾒れば、沖縄の⾵⼟や⼈との出会いが作品ににじみ出てくることは間違いないと考えています。だからこそ、昔から滞在制作が⾏われてきたのだと思います。

-毎年、作家を好条件で受け⼊れていただいきありがとうございます。

最後に、作家の滞在制作が滝本様ご夫婦にとってもプラスになっていることはありますか?

はい。もともとこの事業はガツガツやろうというものではなく、⾃分たちの⽣活を続けながら、これまで知り合えなかった⽅と出会い、⽇々楽しく過ごせればという思いで続けています。私も妻も⼈と会うのが好きなので、毎年才能ある⽅と知り合いになれて、その作品をホテルのレストランに展⽰でき、多くの⽅にご覧いただけるのはとても良いことだと思っています。

ヨロコビtoギャラリー × ホルトノキ@沖縄「アーティストインレジデンス」2025年度レポートVol.2

沖縄のホテル「ホルトノキ ホテル&トロピカルガーデン」様とヨロコビtoギャラリーのコラボにより実現した「アーティストインレジデンス」も、今回で4回⽬を迎えました。

1〜3⽉までの間で約2か⽉間、1名の作家がホテルに滞在し制作を⾏い、その後1年間、ホテル併設のレストランにて作品を展⽰するという企画です。

今回は、滞在作家の真鍋由伽⼦さんと、作家を迎え⼊れてくださった「ホルトノキ」オーナー・滝本孝⼀さんにお話を伺いました。

前回に続き、今回は真鍋さんに普段の制作や表現について、また滞在中の作品についてお聞きした内容をご紹介いたします。

―普段の制作や表現⽅法について聞かせてください。 ⽇本画や版画、⽴体など様々な表現⽅法を使い分けていらっしゃいますが。

私の⽗が⽇本画を描いていたこともあって、⾃然に⽇本画の道に進んだんです。その後、もう少しいろんな表現を探るようになって、版画や鋳造の技術、3Dなど、いろんなことに挑戦してきました。技法は様々ですが、表現したいもの⾃体はそんなには変わらないですね。

画材の使い分けとしては、「こういうものが⾒たい」というビジョンがまずあって、それを出⼒するときにプリンターを選ぶ、みたいな感覚で画材を選んでいます。⾃分の持っている技術の中でしか出⼒の⽅法は選べないと思うんですよね。喋るのが上⼿な⼈は⾔葉で表現できるし、絵でも⾳楽でも、いろんなエクスプレッションがある。その表現の出⼒⽅法がいっぱいあった⽅が、表現する時の難しさが軽減されると思うんです。そう思っていろんな技術を勉強してきました。

―描かれている情景やモチーフについて。題材を⾒つけるきっかけを教えてください。

ここ数年は絵を描く題材として⼈の頭の中で起こっていることに興味があって。⼈の頭の中で起こっていることって、その⼈がそれ以前に知覚したこと、⾒たこと・聞いたこと・感じたことがミックスされて⽣み出されるものなので、⾒た物が頭の中で⾃然に歪んで出てきていたり、何かが付け加わって出てきていたり、頭の中で変化しているっていうことが⾯⽩いなと思って。

でも他⼈の頭の中を覗くことができないので、⾃分⾃⾝の頭の中で起こっていることを描いたりしていたんですけど、ここ数年は⼈にインタビューして、その⼈が夜⾒ている夢を描かせてもらったりとか、その描いたものをその⼈の寝室に飾ってもらったりとか、なんかちょっと違うアプローチが⼊ってくるようになりました。

―⾃分の頭の中を絵にするのと全然違う感覚なのでは?

「どんな空想をしてるか」とか「どんな夢を⾒ているか」とかを教えてもらったとしても、そのイメージは⼀回その⼈の⾔葉に変換されてから私に⼊ってきて、そのイメージをもう⼀回私が持っている材料で作り直しているから、そこには誤差があるんです。結局は⾃分の頭の中を通さずには描けないんですけど、そこで私が勝⼿に解釈して変化してしまう事も、その歪みも⾯⽩いと思っていて。

その⼈の想像や夢を全くその通りに出⼒したいわけではなくて、間違えたり歪められたりしながら表現することも⾯⽩いと感じながら描いています。

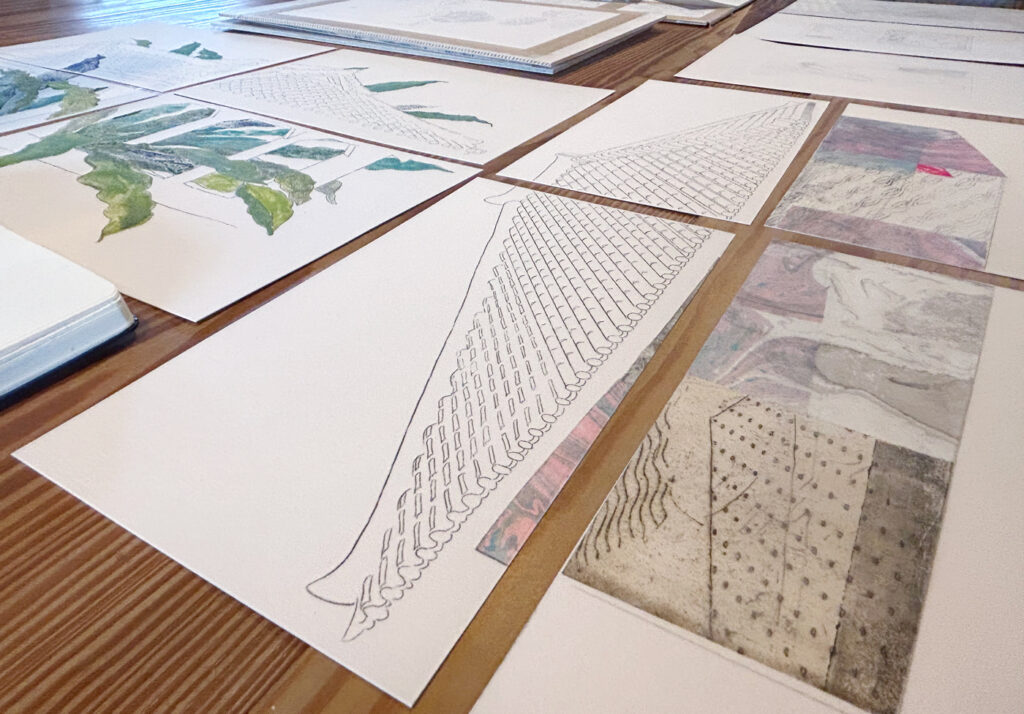

―滞在中に⽤いた画材について教えてください

ここに来るとき、⼀番迷ったのが画材でした。普段使っているものは、移動に向かない素材ばかりなんですよね。私には定まった素材がなくて、鋳造、⽇本画、版画、いろんな表現⽅法があります。その道具を全部持っていくのか、⼀つに絞るのか、もしくは鉛筆とiPadだけで軽装備にするのか…どういうセッティングで⾏くのがいいか悩みました。でも、事前に「こういう作品を作ろう」とは決めたくなかったので、⼀つずつのボリュームは抑えつつ、版画と日本画の最低限の装備をできる限り持ってきて作り始めました。

アナログのほうが価値が⾼いという考えが⾃分の中にも世間の中にもあって、その通りにやるのもなんだか癪だなと思って、iPadでもできないかな、と試しているところです。

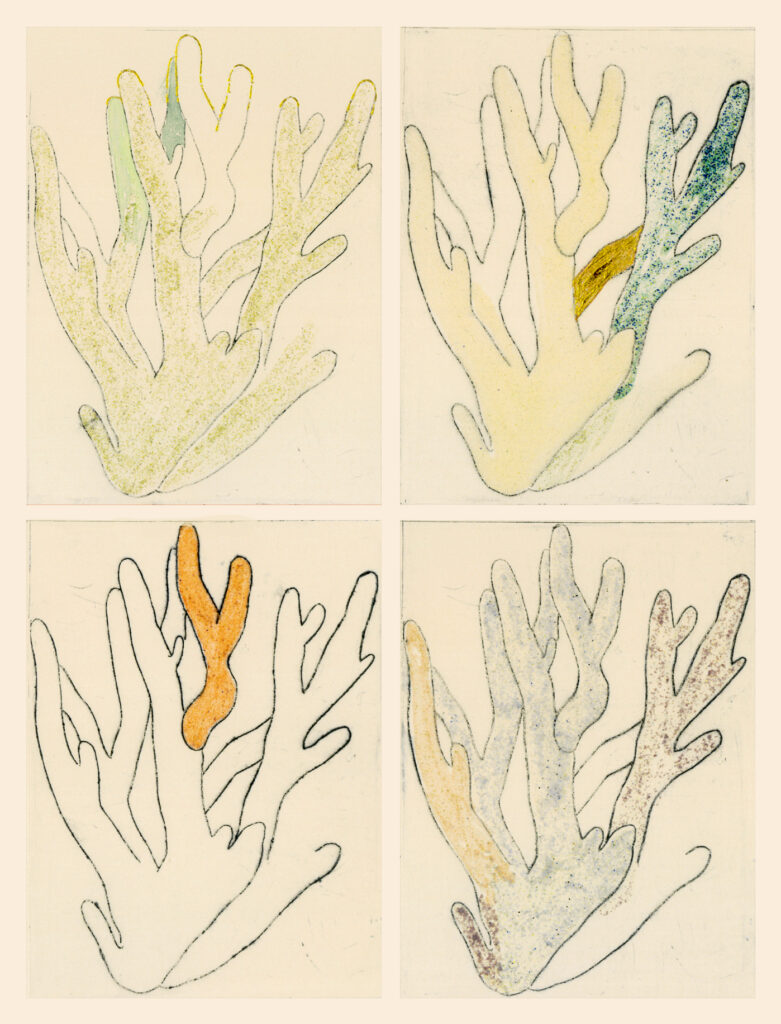

(画像①)このプレス機は、私が⼤学の版画研究室を修了したときに、教授が3Dプリントで作ってくれたものなんです。普段は作品のサイズも大きいので、大きいプレス機の方が使い勝手がよく、なかなか使う機会はなかったのですが、今回滞在制作で、持ち運びながら版画を刷るのにちょうど良いなと思い、持ってきて使っています。

(画像②)これは⽇本画の画材で、岩絵具です。これ⾃体はただの砂みたいなものなので、本来⽇本画の描き⽅では、膠(獣類の⾻・⽪・腱などを⽔で煮て固めたゼラチンを主成分とした接着剤)で顔料を練って、それを画⾯に定着させるんです。今回は旅⾏仕様にできるだけ簡易的にしているので、⼈⼯的な糊のようなメディウムというものを使っています。

―滞在中に制作した作品についてお話をお聞かせください。

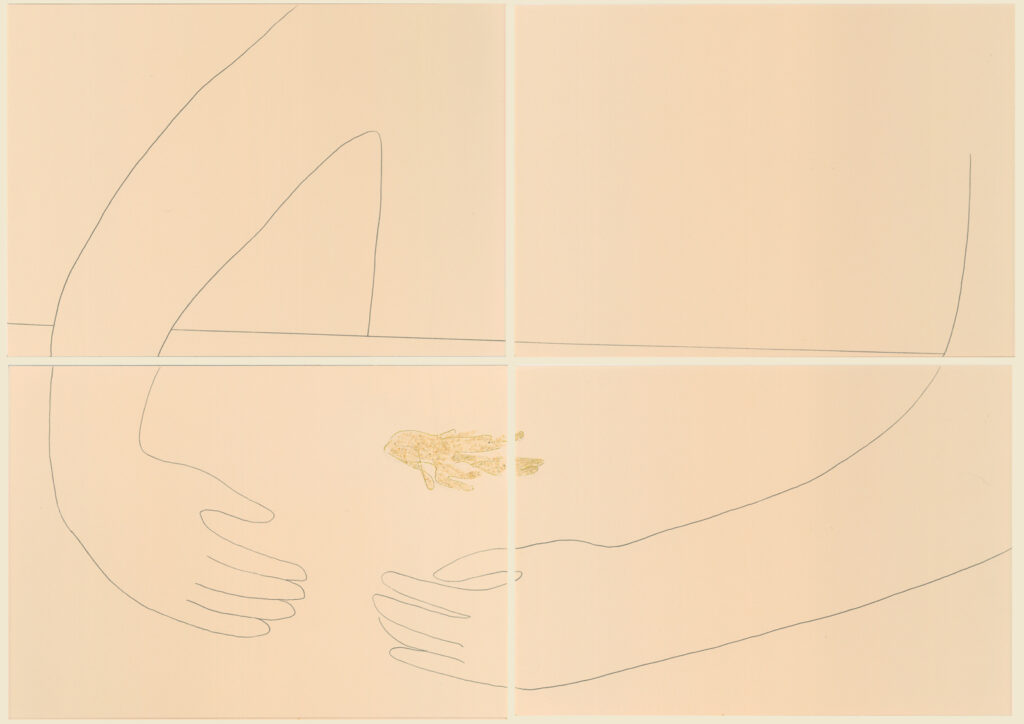

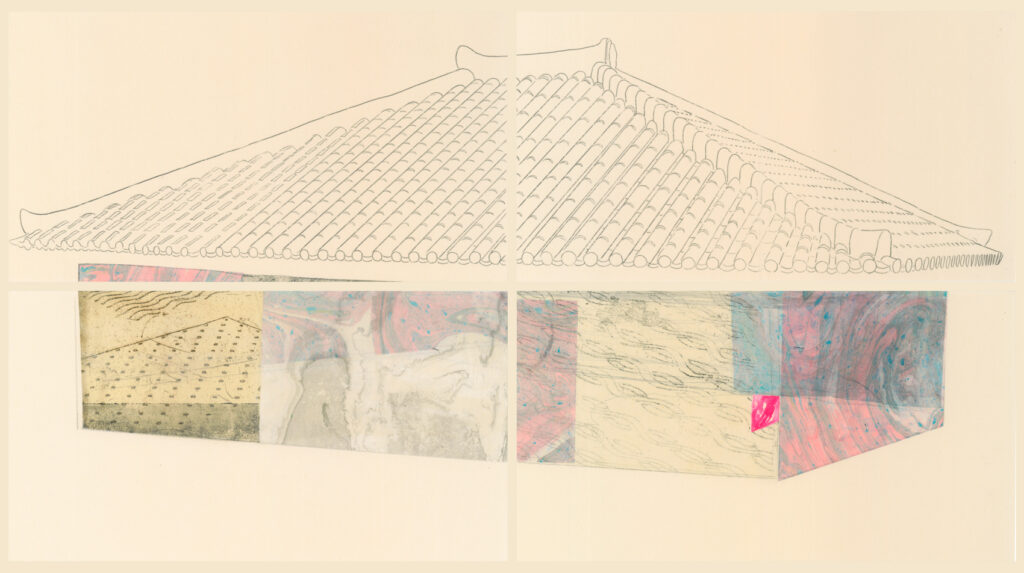

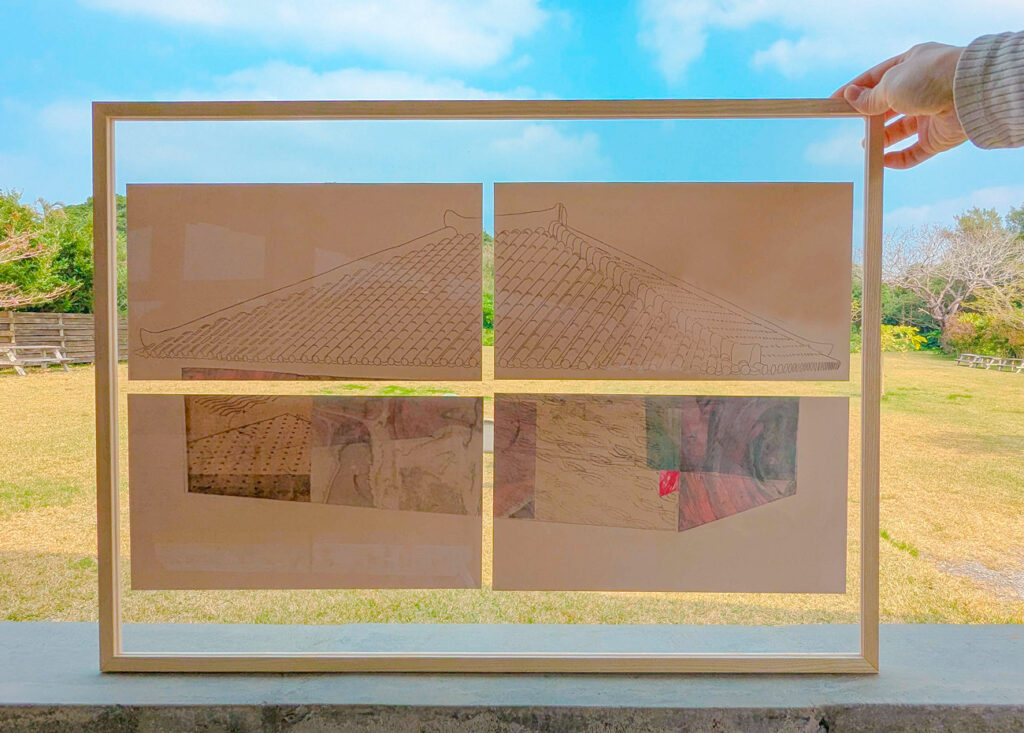

(画像③)この作品は、散歩をしているときに⾒つけた⾚⽡の空き家がきっかけなんです。窓も割れていて、⼈が住んでいないのは明らかなんですけど、⼈⼯物が⾃然の中にぐっと⾷い込んでいる感じに違和感を覚えました。でも同時に、⾃然がもう⼀度その家を侵⾷し返しているようにも⾒えて。家がポカンと空洞のように存在していて、その周りの緑の密度や植物の細かさとの対⽐がすごく鮮やかだったんです。

屋根などは見たままをスケッチして資料に使いましたが、他の部分は自分の感覚に忠実に描いています。見た光景をそのまま描くのではなく、「空洞だ」という印象を写実的に描いたイメージですね。普段はスケッチや写真など何も見ずに描くことの方が多いです。

―(画像③)この作品も一つの画面での「疎」「密」の描き分けが印象的ですが、意識していることは?

たとえばすごく綺麗な⾊があったとしても、うるさい背景の中に置かれると印象が薄れてしまいますよね。無地の部分があるからこそ、その⾊や線の表現がドキッとするくらい鮮やかに⾒える時があって。そう⾒えたから、そのまま描いたという感覚も⼤きいです。

この辺は観光地の中心ではなくて民家も多く、細い道に入っていくと人が住んでいない古い民家があったりするんですよね。家を飲み込もうとしている密度のある自然と、人が住まなくなった家の中の空洞…その「疎」と「密」の対比がすごくビビットに思えたりして、そういう感覚に反応しながら描いているかなとは思います。

(画像④)この作品も⾚⽡の家で、⾃然の中にある⼈の家の空洞の空間のようなものを描いています。実際にこういう建物があって、中には何もないんですけど、このあたりに⾃⽣しているオオタニワタリという植物を、かなり⼤きく描いています。昔から⼤⼩関係を狂わせて描きたいという欲求があって、⼩さいものほど⼤きく描きたい、みたいな(笑)。そういう操作は好きでやっています。

画材は岩絵具を使っていて、粒の粗さもいろいろあります。すごく粗いザラザラのものを使ったり、もう少し細かい粒⼦のものを使ったりしています。

―この作品は線の描き方や形の表現が魅力的ですね。

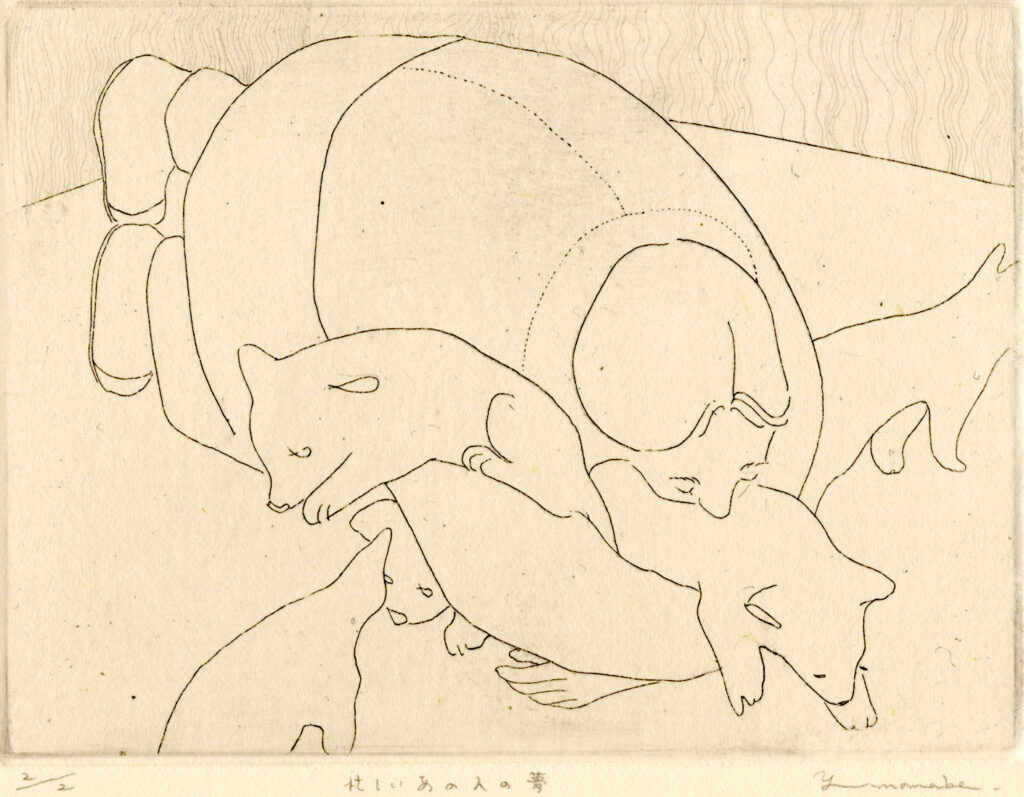

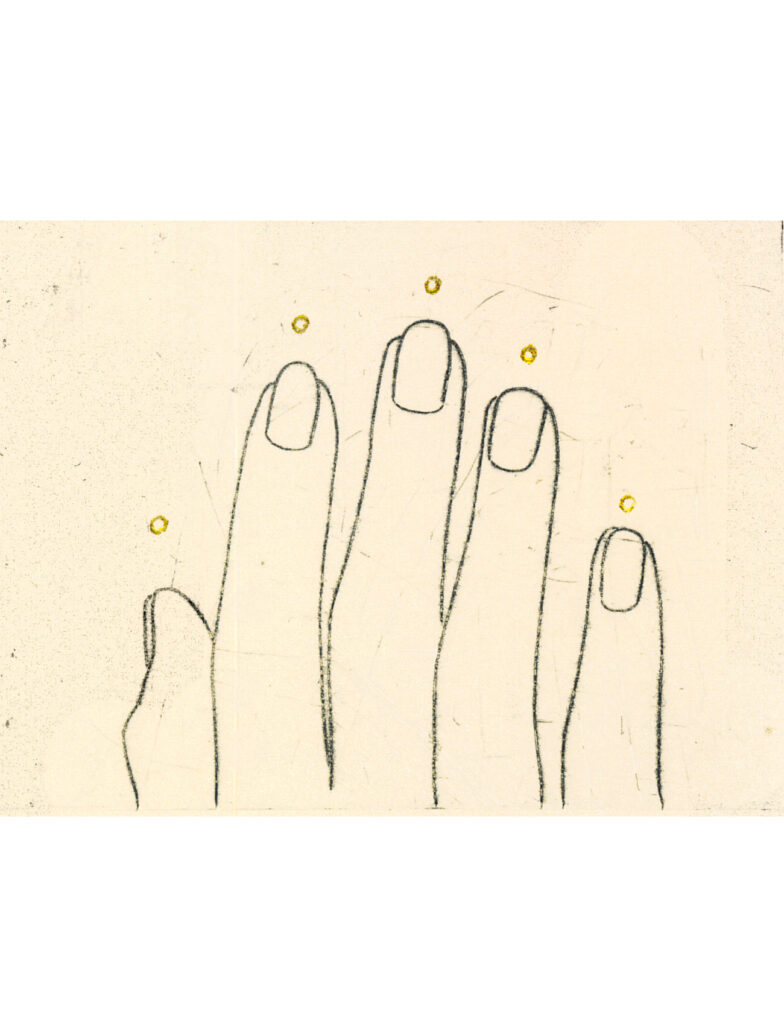

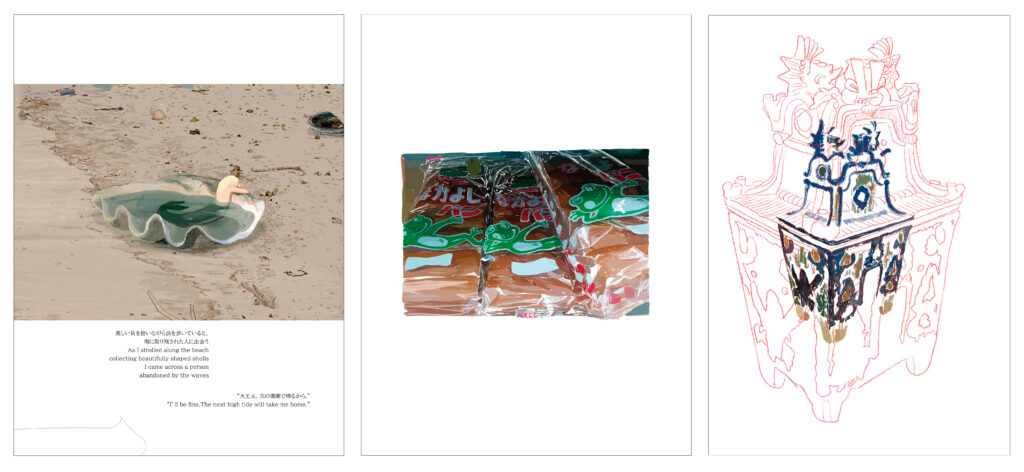

(画像⑤)この作品は近くの具志堅ビーチを散歩していて出会った珊瑚を描きました。散歩をするときは、何かを目当てに探して歩くのでなく、あんまり何にも考えずに歩いて偶然見つかるのを大事にしています。元々こういうニョキっとした形が好きで、植物の枝分かれしている部分や人の指などをよく描くので、自然に目に留まったんだと思います。

この作品は銅版画に使うプレス機で刷った凹版の作品なのですが、今回は銅板の代わりにプラスチックの板をニードルで彫りました。普段は腐食液という薬品で線を溶かして彫るのですが、滞在中は薬品の廃棄が難しいので、旅行仕様にしました。

基本的には抑揚がない線・淡々と描かれた線が好きで、あんまり表情がないようにしたいなと思っています。薬品で線を彫る「腐食技法」は、すごく均一で表情のない線が作れるんですけど、ニードルで彫る「直接技法」は均一に彫ったつもりでも抑揚が出てしまうことがあるので、普段は直接技法は使わないんです。今回、環境に選ばされて使っているんですけど、それはそれでいろんな新しい線との出会いがありました。

車を手に入れてからは瀬底島まで行って浜辺を歩いたんですけど、そこで見つけた石や貝を持って帰ってきて描いたり、その場で描いて海に返すこともありました。昔から海に行くと漂流物をチェックしていて、今回もビーチの端から端まで見て回りました。一回すごいことがあって、海亀が死んでいたんですよ。めっちゃ大きくて、魚か野生動物に手足を食べられていて、手足がないプルンとした状態でした。私が近づいたらマングースが食べていて、ピャーって逃げていきました。びっくりしました。なんかドキッとしましたね。

ここにくる前にオーストラリアにも行ってたんですけど、そこと沖縄とでは漂流物の種類が全然違くて面白かったです。オーストラリアは漂流物があまりなく、小さい貝くらいしかなくて。でも沖縄はいろんなものがごろごろあって、貝とかサンゴもあるし、ペットボトルなどの人工物もいろいろあって、その密度も全然違うなと思いました。

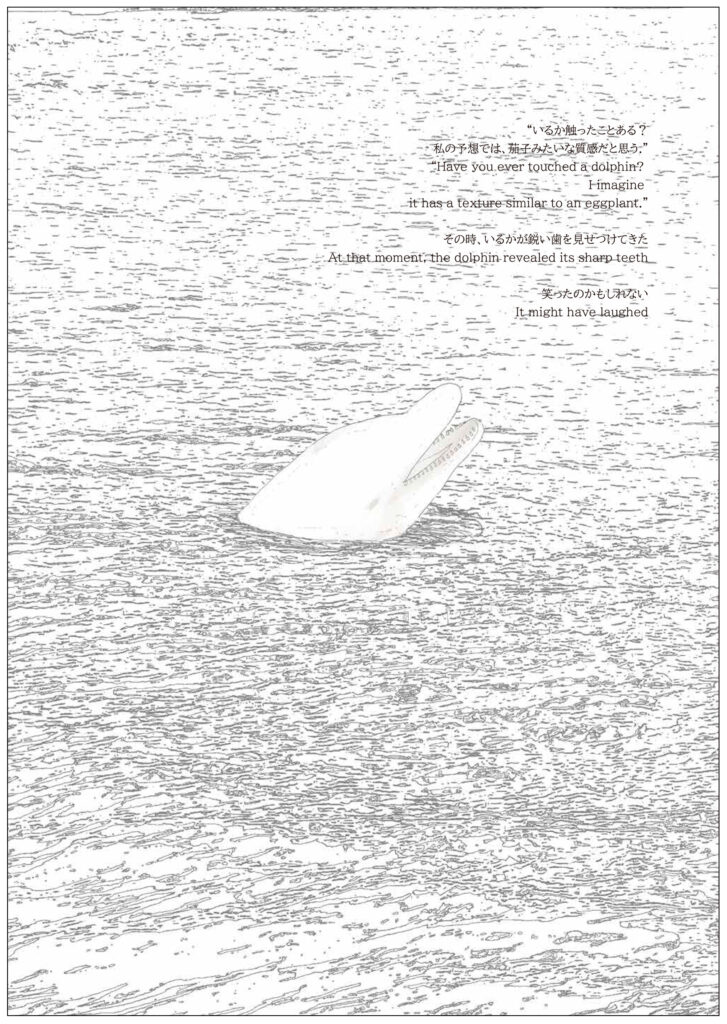

―今回の滞在で⾒つけたものから着想を得た作品をZINEにまとめるそうですね。

はい。沖縄で散歩して見つけたものから空想してiPadで描いた作品を、まとめてZINEにしようと思って作っています。ストーリーがあるわけではないんですけど、言葉と絵が組み合わさって1ページになっているものが20ページくらいになる予定です。文章は、絵のタイトルにリンクするような形で書いています。先に言葉を決めて、あとからその言葉のイメージで絵を描くこともあります。

iPadは2年前くらいから使うようになったんですが、日本画だと使いたい色は買いに行かなきゃいけないですよね。でもiPadだと色が無料で好きなだけ使えて、あとで変えることもできる。そういうところが楽しいな、と思って。

今までも、旅先のことをまとめた小さい本を作ることはできそうだなって思っていたんです。でも画材は重すぎて持ち歩きに向かないし、場所にも制約があるので、なかなか実現できませんでした。でも今回の滞在制作で現実的に動き出せるな、と思い試しているところです。

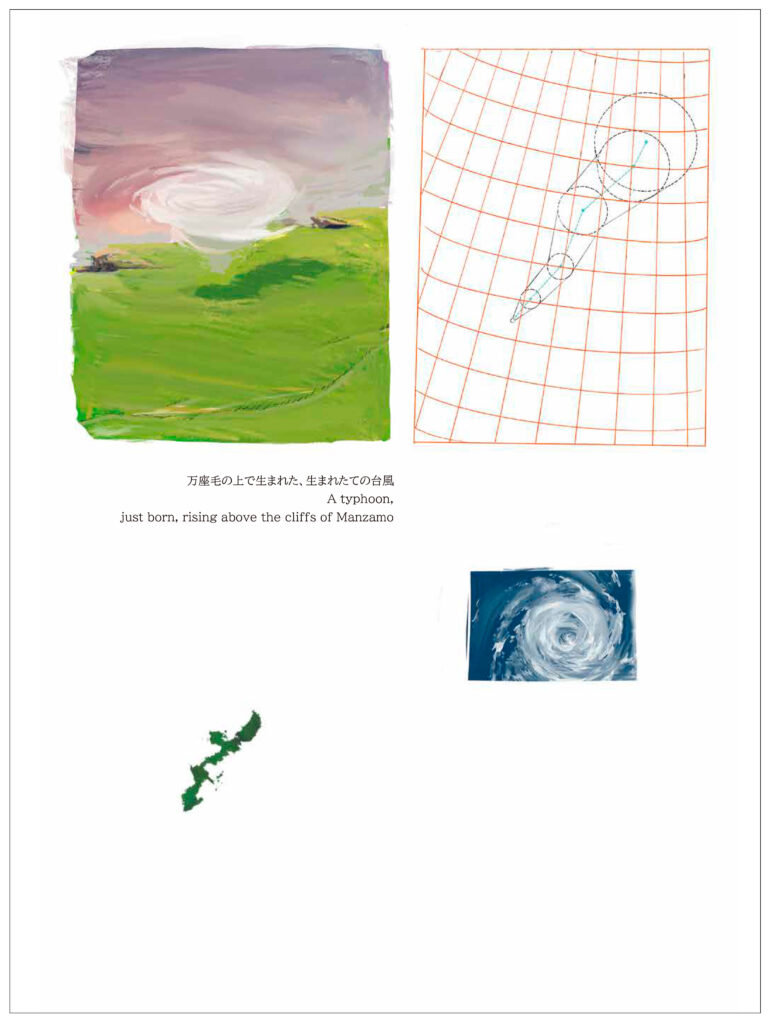

(画像⑥)滞在中の時期には台風はあんまりないんですけど、台風の絵を描こうって思って。車で西側の海岸線をずっと南まで旅行していて、その途中で通った万座毛という有名な観光地に草原があって、その先に切り立った崖があり、そこから受けた印象で描きました。本当は北半球の台風は反対周りになるのですが、逆向きに描いてみました。

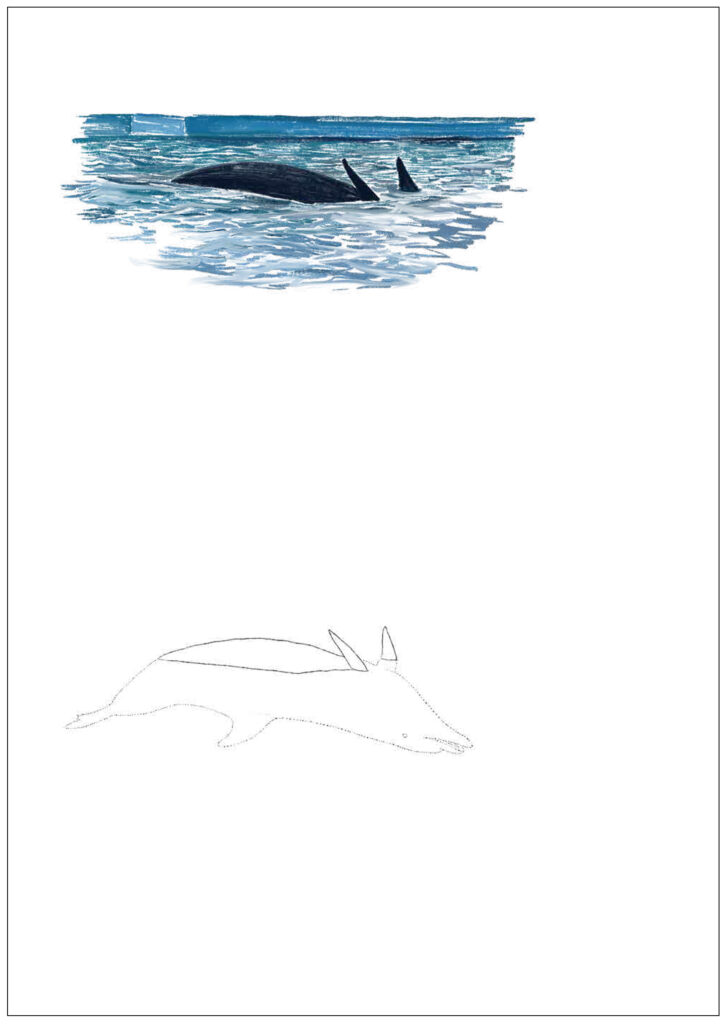

(画像⑦)美ら海⽔族館の近くを散歩していたときに、イルカショーをやってて、それを⾒て描きました。チケットを買わなくても外側から⾒えるんですよね。こういうトゥルンしたお腹を実際に⾒たんですけど、そこから想像して⽔の中の様⼦を描きました。

(画像⑧)これも沖ちゃん劇場のイルカショーを見た印象と、別の日に、近くの港を歩いていたときの体験を元に描きました。イルカの飼育場が近くにあって、夜に歩いていると何も見えないのにイルカの息継ぎの音がすごく聞こえるんですよ。人の声みたいな「フンーフンー」っていう音で、不思議な印象で。「可愛いイルカ」じゃなくて、少し奇妙な感じに描きたいなと思いました。

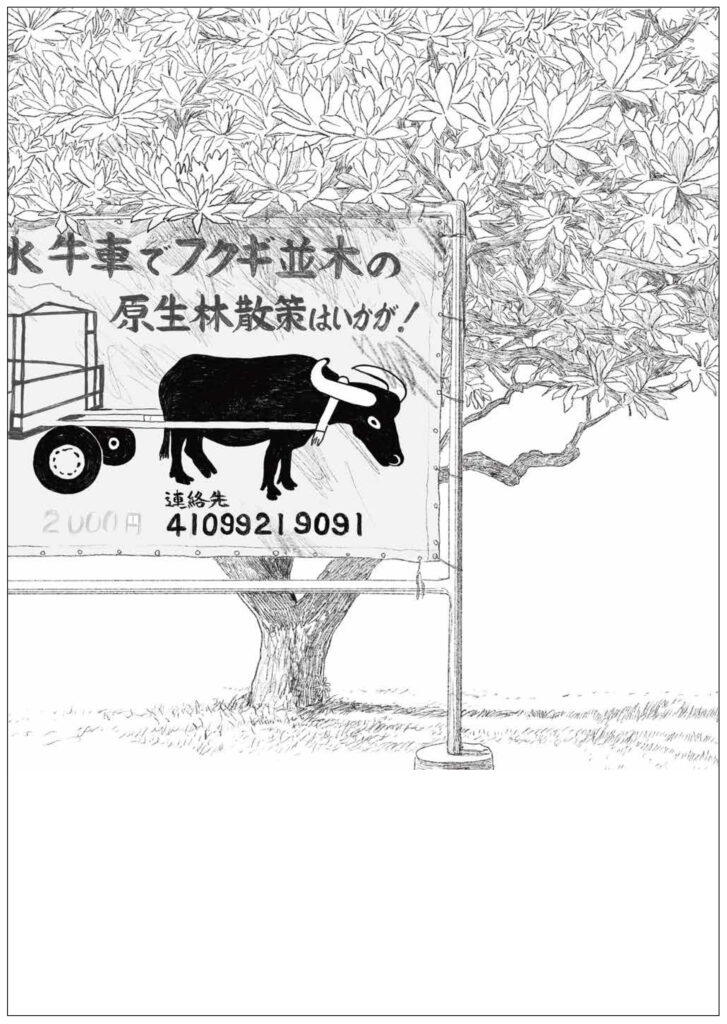

(画像⑨)これも実際にこういう場所はなくて、木は想像で描いたんですけど、この看板はほぼ見た通りに描いています。この看板が好きすぎて描いたんです。水牛の顔も、引っ張っている感じも良いし、形のいびつさとかも全部天才的に良いな、超良い絵だなって思って(笑)。こういう絵って描こうと思っても描けないんですよね。看板に書いてある言葉も良いんですよ。

(画像⑩)この絵は「画像⑨」と繋がっているんですけど、水牛車を引いている水牛を想像して描きました。水牛が車を引きながら哲学的なことを考えている、という設定です。最近、水牛を触ったんですけど、すごく知的で綺麗な目でジーって見てきて、いいなぁと思いました。道について考えているのかな、なんて想像しました。

―滞在制作は真鍋さんの制作にとってどのような経験になりましたか。

⾃分の制作は、今まで場所に縛られていたなと思いました。⽇本画や版画など、移動しづらい素材や技術を結構使っているんですけど、今回、それをどうにかして旅先でもできないかなと試⾏錯誤して、実験的なことに挑戦できたんです。それは、この先の⾃分の制作にもきっと糧になると思います。

海外に出かけることはあっても、今までは「私は⽇本画だし」と思って、なかなかやらなかったことがあるんです。でも今回「もしかしたらやれるんじゃないか」と考え始めただけでも、⾃分にとっても⼀歩前進したような気がしますね。

-655x1024.jpg)

-655x1024.jpg)

―沖縄の⾵⼟を描いたことは真鍋さんの制作にどのような影響がありましたか。

⾃分が何か変わったかどうかはまだ分からないところもありますが、空想したものを主題にするとき、その空想の素材になっている現実が元になっているんです。だから、同じ⽣活をしていると、どうしても同じような絵が⽣まれてしまう。

でも、沖縄で⾒ている景⾊が変わったことで、⾃然と私の空想も変わってきて、滞在を経て⽣まれてくるものは東京で描いているときのものとは確実に違うな、と思っています。

▶︎Vol.3 (滝本孝一さんインタビュー)に続く

次回は、ホテル「ホルトノキ」オーナーの滝本孝一さんのインタビューをご紹介します。Vol.3もお楽しみに!

真鍋由伽子 Yukako Manabe

1994 東京生まれ

2018 東京藝術大学美術学部 日本画専攻 卒業

2022 東京藝術大学美術学部 油画専攻版画第一研究室 修了

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=2979025&sort=n

投稿日:

ヨロコビtoギャラリー × ホルトノキ@沖縄「アーティストインレジデンス」2025年度レポートVol.1

沖縄のホテル「ホルトノキ ホテル&トロピカルガーデン」様とヨロコビtoギャラリーのコラボにより実現した「アーティストインレジデンス」も、今回で4回⽬を迎えました。

1〜3⽉までの間で約2か⽉間、1名の作家がホテルに滞在し制作を⾏い、その後1年間、ホテル併設のレストランにて作品を展⽰するという企画です。

今回は、滞在作家の真鍋由伽⼦さんと、作家を迎え⼊れてくださった「ホルトノキ」オーナー・滝本孝⼀さんにお話を伺いました。

その第⼀弾として、真鍋さんのインタビューをご紹介いたします。

―アーティストインレジデンスに参加した理由や期待していることを教えてください。

アーティストインレジデンスは今回が初めてなんですけど、これまでも海外に⾏って制作する機会があって、そこで偶然出会ったものや拾ったものに影響を受けて、⾃分の作品が変わるという経験をしてきました。そういう「偶然性」を得る機会は⼤事にしたいと思い、今回参加させていただきました。今回の滞在も直接的ではないにしても作品への影響はあると思っています。

私は普段から⽇常の中から発想を得ることが多いんですけど、⾒たものをそのまま描くというよりは、それにより引き起こされる⼼の状態のようなものを描こうとしているんです。⾒たものをダイレクトにモチーフにすることはあまりなくて、そこから⽣まれた「空想」や「感じたもの」が絵になっている感じですね。

同じ場所で⽣活していると同じ状態が引き起こされるんですけど、場所を変えると⼼の状態も変わる。そうやって感じ⽅や考えることが変わることで、結果的に違う作品が⽣まれてくるんだと思います。

―ホルトノキでの⽣活について教えてください。

滞在初⽇からオーナーの滝本さんと奥様の紀⼦さんがフレンドリーに接してくださって、リラックスして過ごせています。晴れている⽇は⾞で⾊々な所に⾏って歩き回りながら資料を集めたり、天気が悪い⽇は家の中で制作をしたりして過ごしています。全然計画性はなくて、その⽇起きて「今⽇は絵を描こうかな」とか「今⽇は⼀⽇遊びに⾏こうかな」という感じです。

7~8時間くらい絵を描く⽇もありますね。絵はホルトノキの⾃分の部屋で描くこともありますし、広くて描きやすいのでホルトノキのレストランで描くことも多いです。レストランでは⽔彩や鉛筆、ペン、iPadを使っていて、何かを⾒て描くというよりは、⾊を混ぜて塗ってみたり、ドローイングをしたりすることが多いです。普段から⾃宅の作業部屋で描くのはあまり好きじゃなくて、毎⽇場所を変えちゃいますね。画材を持って外で描くことも好きです。沖縄でもホテルの庭とか、外に出てカフェで描いたり。飽きないように場所を変えるのが好きですね。

最初の1週間くらいは⾞がなくて、かなり遠くまで歩き回りました。⾞と徒歩とでは、⾒せられているものが変わる。⾞だと⾒逃すような細かいものが、歩くと⾒えてきたりするんですよね。あとは⽣⾝なのでちょっと怖いなと思う場所もあるし、敏感に物を⾒ていることが多くて、そういう時の⼼の状態が絵を作っていると思います。歩いているときに想像していたことが絵になっていることも多いです。

⼩さい頃から歩くときには違う道を選ぶようにしていて「何か違うものを得たい」という気持ちがあって。沖縄でもホテルの周りを半径10kmくらいは歩きました。細い道に⼊って、観光では⾏かないようなところに辿り着いて。⼈が住んでいない倒壊した家や、野⽣動物が死んでいる場所に出会ったりして、「⽣々しい沖縄」が⾒えました。そういうところを今回は描きたいなと思いました。

―沖縄で印象に残っている場所を教えてください。

⾞で1時間半くらいかけて⾏った、ヤンバルの北の⽅にある「奥港」が印象に残っています。辺戸岬の近くにある地元の⼩さな港なんですが、前回沖縄に来た時にここがすごく良いと思って、今回もまた⾏って釣りをしました。それから、ホルトノキのオーナーの滝本さんに教えていただいたヤンバルの森の中の「⻑尾橋」も⾏きました。⾃分⼀⼈で観光に来た時にはあんまり⾏かないようなところに⾊々⾏ってみたりもして、 沖縄の別の側⾯を⾒ることができました。

―普段の制作とホルトノキでの制作との違いは?

⼤学を出てからは、いつも何かしらの仕事に追われていて。依頼いただいた絵や締め切りのある絵って100%⾃由な絵ではないんですよね。 でもここでは、締め切りもなく、完成しなくてもいいし、100%⾃由に描ける。⾃分の成長につながらなくてもいい、ただ純粋に「⾃分の絵を描く」っていう時間が久しぶりだなと思いました。なんだか「何も考えずに描く」みたいなものを、久しぶりにやっている気がします。

⾃分の場合、ハードルが⾼いと⼿をつけられないことがあって。「依頼してくれた⼈に喜んでもらえる絵を描かなきゃ」という気持ちが⼼の中にあると、なかなか⼿をつけられなかったりするんですよね。でも、そういうことがない状態だと、絵って無限に描けるんだなって気付いて。クオリティはさておき描くことに詰まることがないんです。

―今回は地元の中学校でゲスト講師として授業をされましたが、いかがでしたか?

ガラスの瓶と⿊い布をデッサンする授業を担当しました。対象は中学1年⽣の3クラスで、作業をしている⽣徒に「こうやって描いたら良いよ」とか「こうやって形を⾒るんだよ」といった感じで、テクニックをアドバイスしました。

もともと美⼤受験予備校の講師をしていたので、デッサンを教えること⾃体は慣れていたんですけど、中学⽣のデッサンは初めてで。「あぁ、こうやって物を⾒るんだ」とか「こういう⾵に描くんだ」など新しい視点を知れたことが、すごく⾯⽩かったです。

反応がいい⼦は、「鉛筆を寝かせて持つとこういう質感が出るよ」と伝えるとその感覚をちゃん味わってくれたり、私のアドバイスを応⽤して別のところも直したりするんです。⼤⼈だとアドバイスしても全部を最初から直さないことも多いんですけど、⼦どもたちは「確かに!」と思うと⼀から潔く直せるんですよね。⼤⼈の⽅が上⼿に描けることは多いかもしれないけど、⼦どもには⼦どもならではの凄さがあって、それが新鮮でした。

今回の講師としての経験が、⾃分の制作に直接つながるかどうかはまだ分からないけど、どんなことでも「へえ!」と思うような新鮮な体験が⾃分の制作の糧になっているんですよね。そういう点で、とても良い経験になったと思います。

▶︎Vol.2 (滞在中の作品編)に続く

次回は滞在中に制作された作品についてのインタビューをご紹介します。真鍋さんの制作にかける思いから、画材や技法などについても詳しくお聞きできました。お楽しみに!

真鍋由伽子 Yukako Manabe

1994 東京生まれ

2018 東京藝術大学美術学部 日本画専攻 卒業

2022 東京藝術大学美術学部 油画専攻版画第一研究室 修了

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=2979025&sort=n

投稿日:

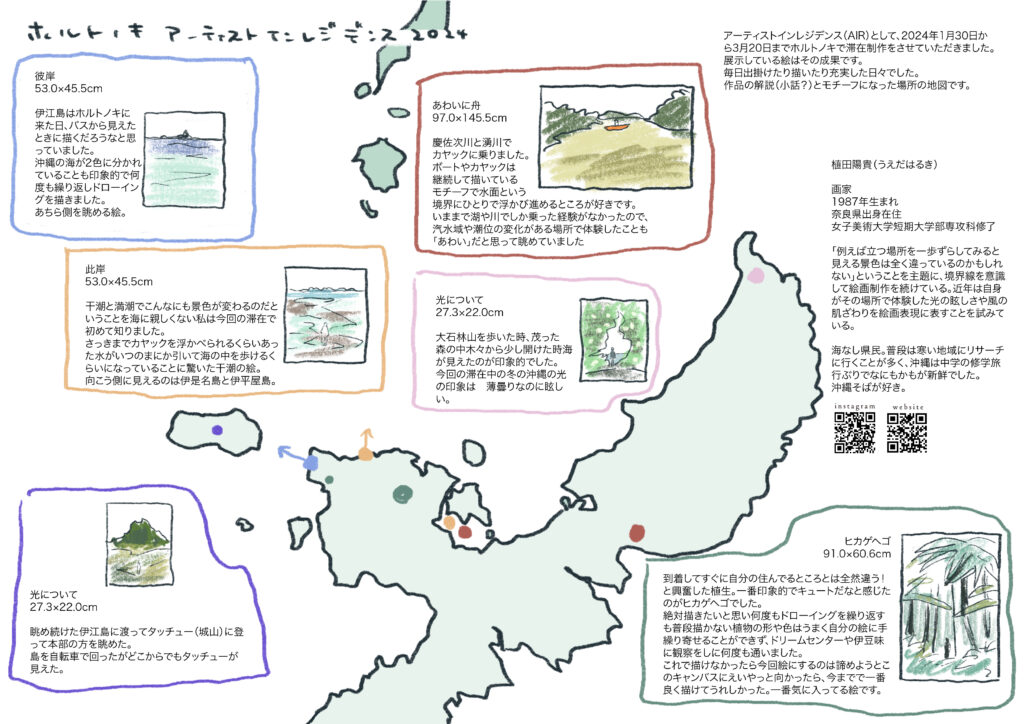

ヨロコビtoギャラリー × ホルトノキ@沖縄「アーティストインレジデンス」2024年度レポートVol.3

沖縄のホテル「ホルトノキ ホテル&トロピカルガーデン」様とヨロコビtoギャラリーがコラボし実現した「アーティストインレジデンス」も今回で3回目になりました。1⽉から3⽉までの間で約2ヶ⽉間、1名の作家にホテルで滞在制作いただき、その後1年間ホテルのレストランにて作品を展⽰いただく企画です。

前回に続き、今回は作家を受け⼊れてくださったホテル「ホルトノキ」オーナーの滝本孝⼀様のインタビューを紹介します。

-アーティストインレジデンスの企画が実現した経緯を教えてください。

ホルトノキは、私と妻が東京の仕事を退職し、第⼆の⼈生を過ごすためにつくったホテル、レストラン、ガーデン、農園による多目的施設です。私が勤務していた外資系ブランドコンサルティング会社は、早くからアーティストの支援活動に熱心で、私自身も障害者支援組織や学術研究組織へのプロボノ活動の企画や実施に関わってきました。このプログラムの背景にはその経験がありました。

もう一つのきっかけは、若い頃に大乗寺(兵庫県香美町)で見た円山応挙の荘重な襖絵の記憶です。京都から遠く離れた山陰のひなびた寺に 「なぜあの応挙の絵が。」 と驚くとともに、江戸時代から日本の作家が志のあるパトロンに支援されていたことに感銘を受けました。沖縄での事業を始めた今、若手作家をホルトノキに招き、南国沖縄の風土に触れてもらう機会をつくることは創作へのよい刺激となるかもしれないと考えました。

この企画を実現するにあたり、前職で一緒に仕事をしたことのあるヨロコビtoギャラリーの柏本さんが思い浮かびました。西荻窪でギャラリーを運営している彼が適任だと思い、協力を依頼したところ共感いただき、実現にこぎ着けました。今では新年が明けると、「今回の作家さんはどんな方だろう。」と楽しみな年中行事を待つような気分です。

-植田さんの印象と滞在中の様子をお聞かせください。

第1回は岐阜在住の女性作家、第2回は東京在住の男性作家、そして今回は奈良在住の女性作家を受け入れました。植田さんは活動的な方で、軽自動車を借りて沖縄本島を巡られていました。ホルトノキの宿泊客の皆さまとも積極的に交流され、一緒にお酒を飲んだりお話しされたりする機会もありました。看板犬ジュネの散歩を手伝っていただくことで、近隣の方とも自然に仲良くなられていたようです。沖縄で暮らすという体験を通じて、この地の風土が作家の作品にどう表現されるかを期待していますが、制作についてはそっと見守るだけで一切口出しはしていません。

の散歩-edited.jpg)

-植田さんの作品をご覧いただいた感想は?

特に伊江島の作品が素晴らしいと思いました。ヒカゲヘゴやガジュマルなど、沖縄ならではの植物や風景が作品に取り入れられている点が印象的です。アーティストインレジデンスの醍醐味は、普段見られないものを見て、それを表現することにあると思います。私も沖縄に移住した身なので、モチーフに共感する部分が多いです。インターネットによって世界中の情報に簡単にアクセスできる時代になりましたが、五感を刺激する現地での身体的な経験は若い作家さんにとってかけがいのない記憶になると信じています。

-アーティストインレジデンスを経て植田さんに期待することは?

植田さんは才能のある方なので、今後の活躍が楽しみです。人生と同様に作風も変わっていくものとすると、今回の沖縄での経験が植田さんの作風にどのように影響するのか興味深いです。良い変化があることを期待しています。

-ヨロコビtoは人々の日常にとってアートがもっと身近な存在になれば、という思いで活動しています。⽇本で作家が活躍していくことについて、何か思うことはありますか?

生きるため、作家を続けるためにはどうしてもお金が必要です。まずはアートを手にする機会が増えることが大切ですが、アートが高額で手に入りにくい現状もあります。少し無理をすれば買える価格帯で多くの人がアートを購入する風土ができると良いと思いますし、徐々にそうなっていけばいいと思います。

ヨロコビtoギャラリー × ホルトノキ@沖縄「アーティストインレジデンス」2024年度レポートVol.2

沖縄のホテル「ホルトノキ ホテル&トロピカルガーデン」様とヨロコビtoギャラリーがコラボし実現した「アーティストインレジデンス」も3回⽬になりました。1⽉から3⽉までの間で約2ヶ⽉間、1名の作家にホテルで滞在制作いただき、その後1年間ホテルのレストランにて作品を展⽰いただく企画です。滞在制作いただいた作家の植⽥陽貴さんと、作家を受け⼊れてくださったホテル「ホルトノキ」オーナーの滝本孝⼀さんにお話を伺いました。 前回に続き、今回は植⽥さんに滞在中の作品についてお聞きした内容をご紹介いたします。

―滞在中に制作された作品について教えてください。

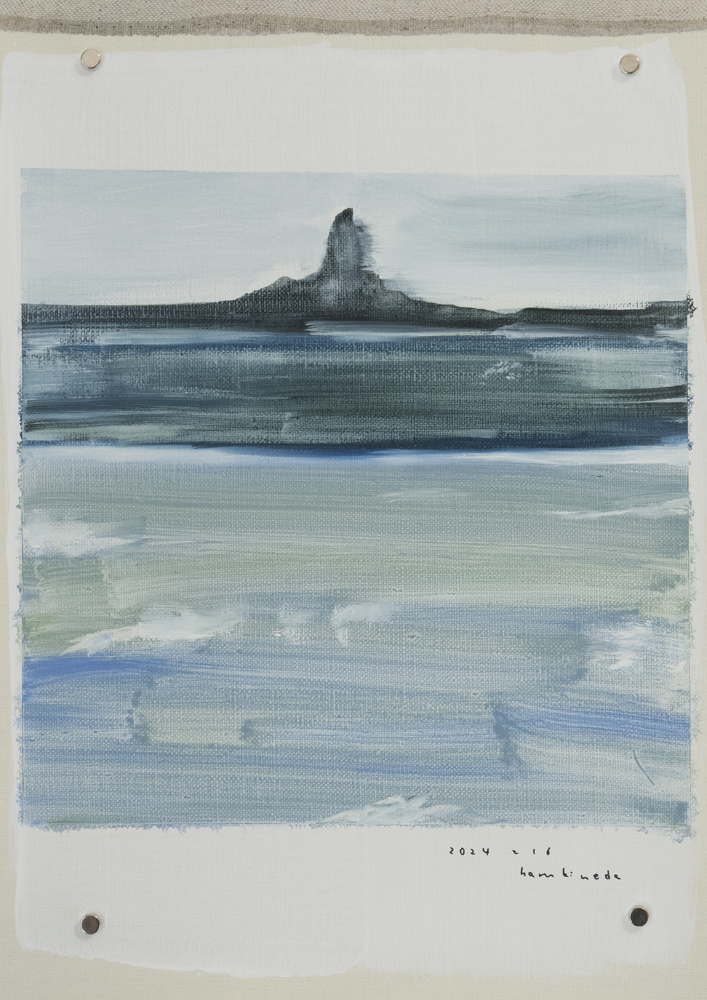

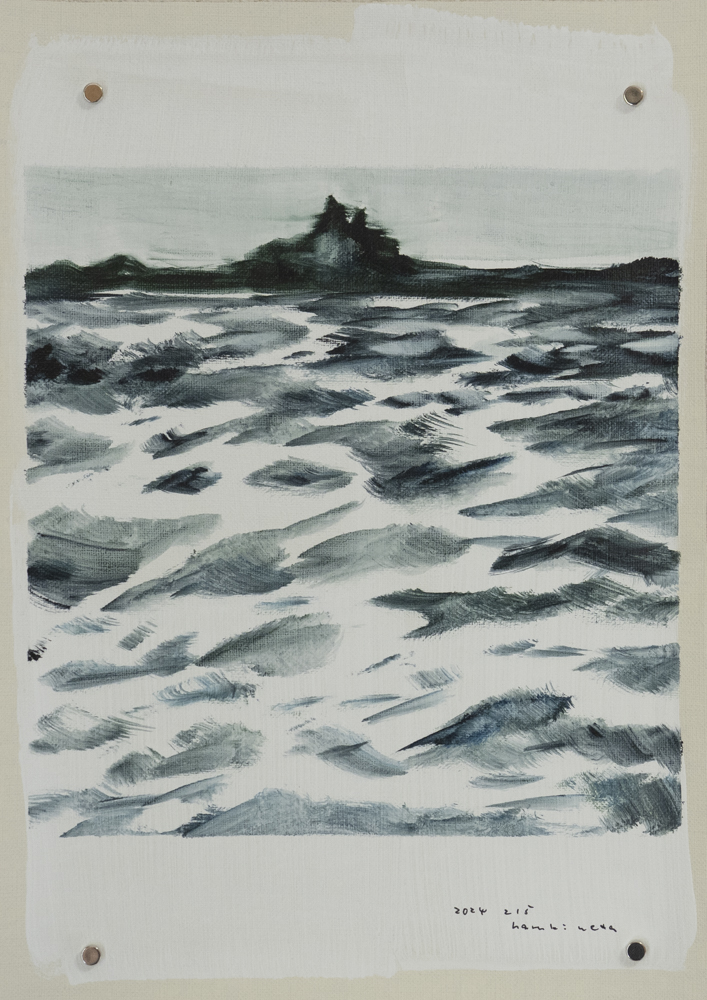

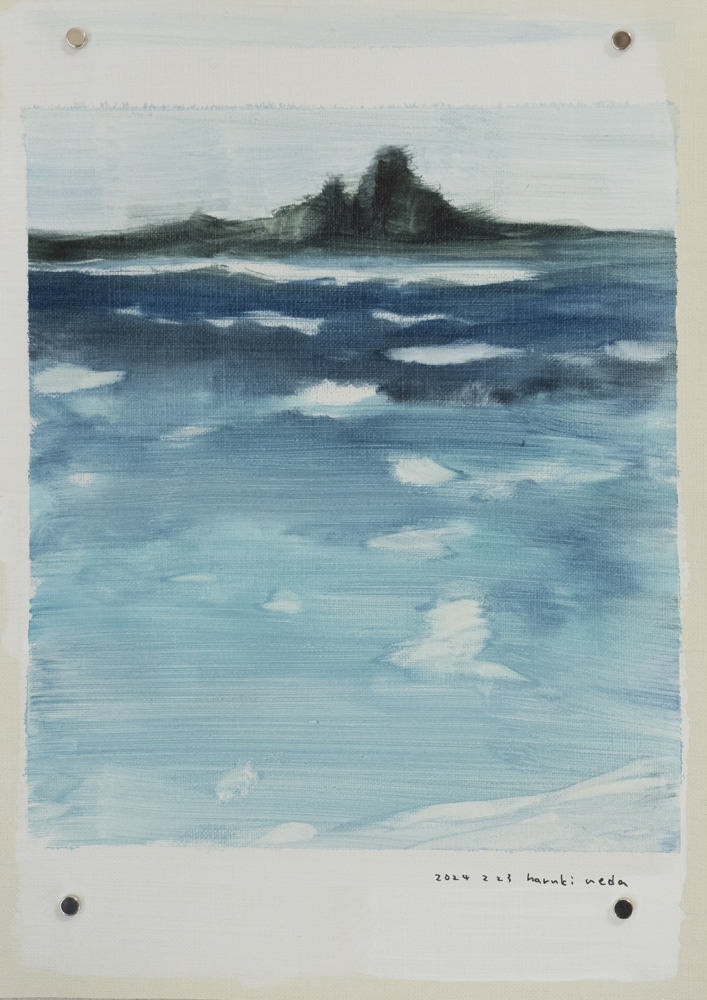

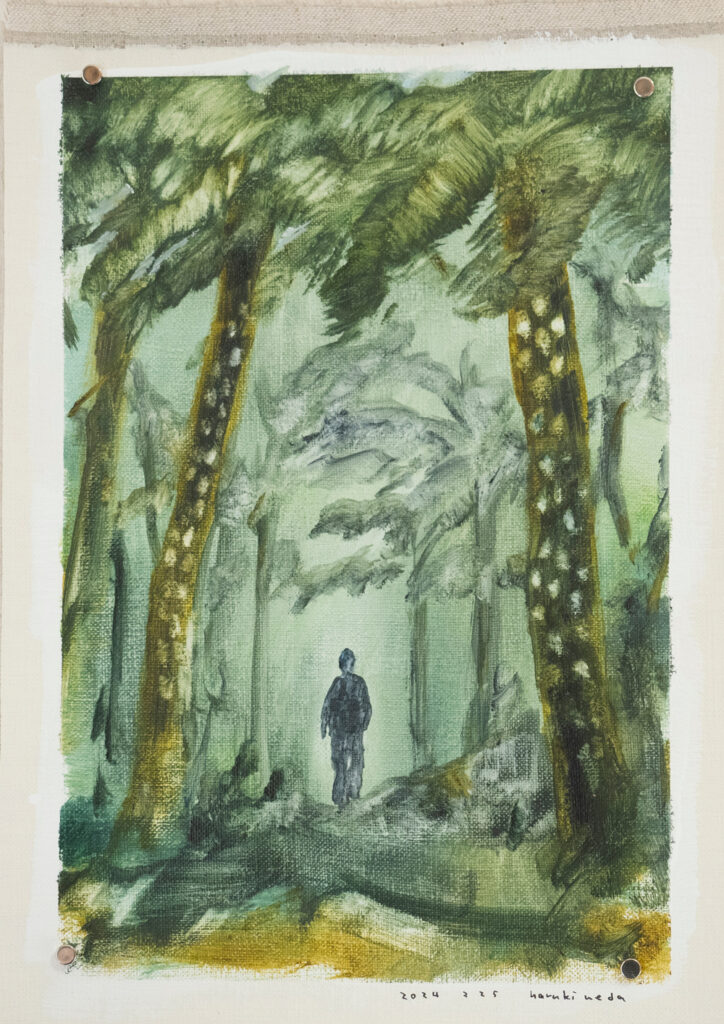

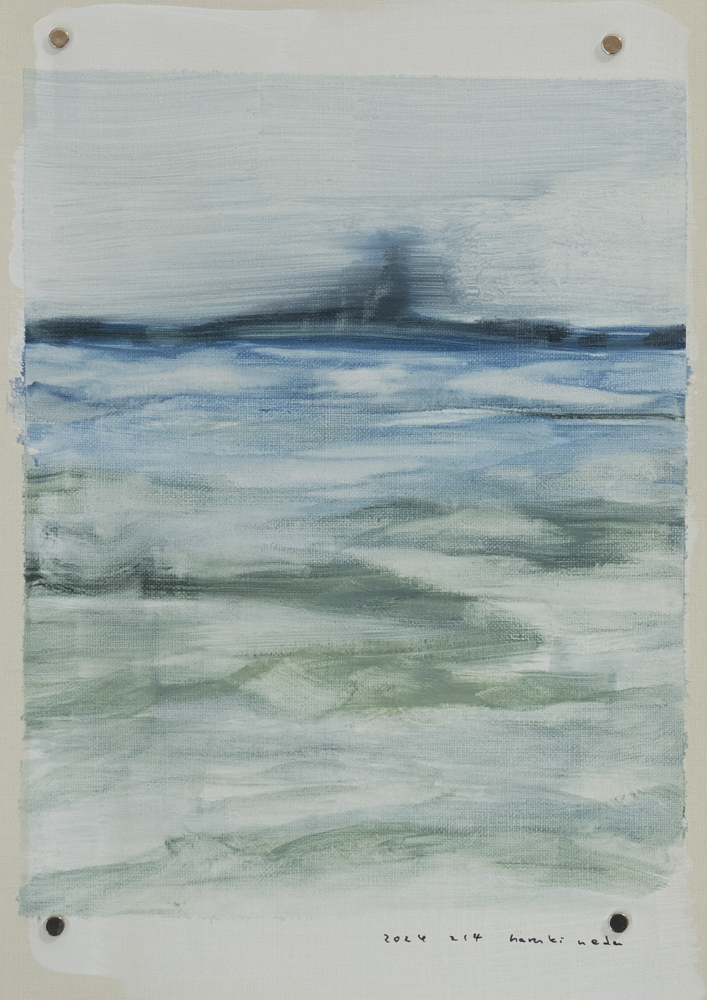

これは伊江島という美ら海側から⾒える島を描いたドローイングです。(画像❶)。 初めて見た時からすごい形の島だな、とずっと気になっていて、しつこく描きました。実際に伊江島の内部にも⾏きました。⾃転⾞を借りて島を回り、⾒えている三⾓の⼭のてっぺんにも登りました。引きで⾒ると三⾓の輪郭でしかないけど、実際に⾏ったら意外と広いし⼈も住んでいる。⼭が思ったより緑で、⽯の⼭だけど草もいっぱい⽣えている。実際に⾏ってみて引きで⾒た時の印象も変わりました。

帰り際にフェリー乗り場の側の博物館に⼊って、そこで知った戦時中の歴史も印象的でした。この場所がそこまで占領されていたところなんだというので衝撃を受けました。普段も取材をしながら描いていますが、「知らないものは私は描けない」という思いです。知らないんだったら知らないものとして描きたいと思っています。

沖縄の海は遠浅で、途端に深くなる。それで⼿前と奥で2⾊に別れているんですよね。それを初めに聞いた時から印象的で、描きたいな、と思っていました。境⽬があるのが⾯⽩いな、と。

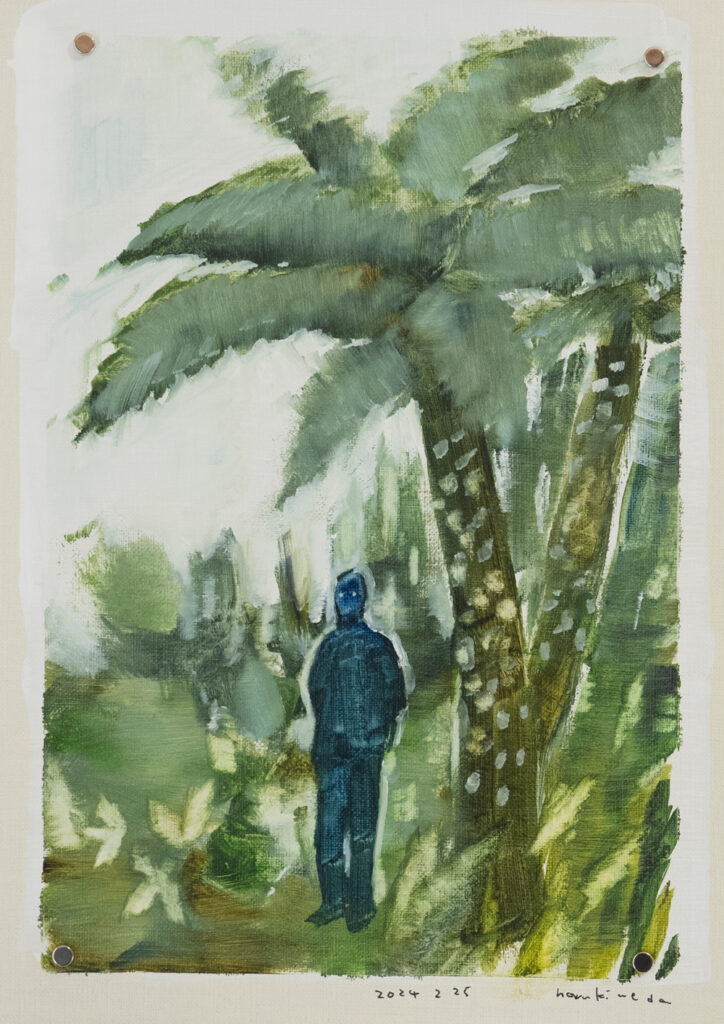

(画像❷)この作品はヒカゲヘゴを描いた作品です。 ⾊やフォルムをいまいち⾃分の絵に引っ張ってこられなくて何枚もドローイングを描きました。てっぺんにめっちゃ枝が出るんですが、その形を追おうとすると絵としてくどくなる。⾃分の絵にどう落とし込むか悩みました。沖縄の草は⻩⾊いので、⾃分の中で嘘がないように描くとなるとやっぱり⻩⾊くする⽅が嘘がないけど、絵にならない…。普段は寒⾊系の⾊を使うことが多いので。

⼀回本物を知っているかどうかは⼤きいと思うので、葉っぱがどうなっているかをドリームセンターという熱帯植物園でちゃんと⾒てきて、現場でスケッチもしてきました(画像❸)。沖縄は冬でも眩しくて、でも⻘空というよりは⽩く眩しい感じがあるので、そういう光も表現しようとしています。

(画像❹)これはカヤックを描いた作品です。

カヤックに乗っている時点で「これを描こう」と決めていました。カヤックは元々好きなんです。⽔辺は「境界線」だと思っていて、沈んだら死んじゃう。そこに⼀⼈浮きながら境界にアクセスすることができる⼿段なので、船って存在として好きだな、と。カヤックのシリーズは「あわいに船」というタイトルをつけていて、「あわい」は「間(あいだ)」という意味です。普段から境界の「こっち側」と「あっち側」を意識して描いていて、その間を⾏き来できるものとして船のモチーフを使っていますね。沖縄ではマングローブの川で乗ったんですが、乗っている間に⼲潮になっていって、それだけ⽔位が変わるのが初めてでした。終わりには地⾯が⾒えるんじゃないかくらいの浅さで。それも⾯⽩かったです。画⾯に斜めのストロークを⼊れることで⽔が浅い感じと、川の流れを表現しました。

―作品の中に登場する⼈物について教えてください。

作中に人物を描く意図としては、技術的な⾯では⼈物がいるとそこが視点となり鑑賞者が画⾯に⼊りやすいように、というのはあります。それ以外だと⼈は「⼈の形の何か」だと思って描いていて。気配を感じさせるための装置というか。⾃分が取材に⾏けるところは⼈間がいけるところでしかなくて、そこに住んでいる⼈や亡くなった⼈がいて歴史がある場所だと思うんですよ。だから画⾯にも何かしらの気配が出てきた⽅が良いかなと思うんです。描いているのは「誰」というよりは「誰か」。もしくは⼈間かどうかわからない霊的なもの、⾃分側ではないもの、他者、⽣きていない⼈、というイメージです。⼈物の⽬は最後に描くかどうかを決めているんですけど、⽬があった⽅が怖い絵ってあるじゃないですか。あまり明確に描き分けている訳じゃないですけど、不気味な絵ほど⽬があります。こっちを見ている⼈の⽅が話が通じない感じがしませんか?

―技法や画材について教えてください。

画材は油絵の具を使っていて、キャンバスサイズの作品になると筆として使っているのは刷⽑がほとんどです。ドローイングもストロークを出すところは刷⽑を使っています。刷⽑で描いてから抜いている部分もあります。この辺(画像❺)の光の表現も先に緑で潰してから絵の具とテレピン(無⾊透明で揮発性の溶き油)をタプタプにした筆で抜きながら描いています。絵の具を重ねずに描いている理由は「飽きるから」が⼀番⼤きくて。(笑) 油絵の具は薄く伸ばしても顔料が定着するので、それが好きなのもあります。伸びた感じの⾊が好きなんです。インディゴとかは伸ばすと⻘⾊が出てくるのも好き。あと筆致が出ているのも好きです。気持ち良いので。

―ホルトノキでの制作の成果を教えてください。今後の制作へ影響はありますか?

これまでも⾊々なところで滞在制作をしましたが、沖縄は修学旅⾏以来です。沖縄の⾊は描くのが難しかったですね。でも苦労するのは楽しいんです。⼿グセじゃなくなると⾔うか。「こうやったら絵になる」と決めつけてしまいそうなところを毎回疑う。描けないものを描こうとするのはしんどいけど⾯⽩いです。ホルトノキでの経験が今すぐ作品に大きく影響するかはわからないですが、今後の制作活動の出汁にはなってくると思います。⼀回⾏った場所ってまた⾏けるような気がするんですよ。縁ができる。今回は滞在期間が⻑かったので特にその縁が強い気がして。「また来る気がするなぁ」と思っています。「親しい場所」が増えていくのは嬉しいです。

次回は、ホテル「ホルトノキ」オーナーの滝本孝一さんのインタビューをご紹介します。Vol.3もお楽しみに!

植田陽貴 Haruki Ueda

画家。

1987年生まれ。奈良県出身在住。

女子美術大学短期大学部専攻科修了。

「”境界”とそれを越えようとすること」を主題に絵画制作を続けている。

近年は自身がその場所に立った時の、風の強さや光の眩しさといった肌感覚を絵画表現に落とし込むことを試みている。

主な受賞歴にFACE2023 損保ジャパン日本興亜美術賞 優秀賞(2023)、 女子美 制作・研究奨励賞(2023)など。

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=2894192

投稿日:

ヨロコビtoギャラリー × ホルトノキ@沖縄「アーティストインレジデンス」2024年度レポートVol.1

沖縄のホテル「ホルトノキ ホテル&トロピカルガーデン」様とヨロコビtoギャラリーがコラボし実現した「アーティストインレジデンス」も今回で3回目になりました。1⽉から3⽉までの間で約2ヶ⽉間、1名の作家にホテルで滞在制作いただき、その後1年間ホテルのレストランにて作品を展⽰いただく企画です。

今回滞在制作いただいた作家の植⽥陽貴さんと、作家を受け⼊れてくださったホテル「ホルトノキ」オーナーの滝本孝⼀さんにお話を伺いました。第⼀弾として、今回は植⽥さんのインタビューをご紹介いたします。

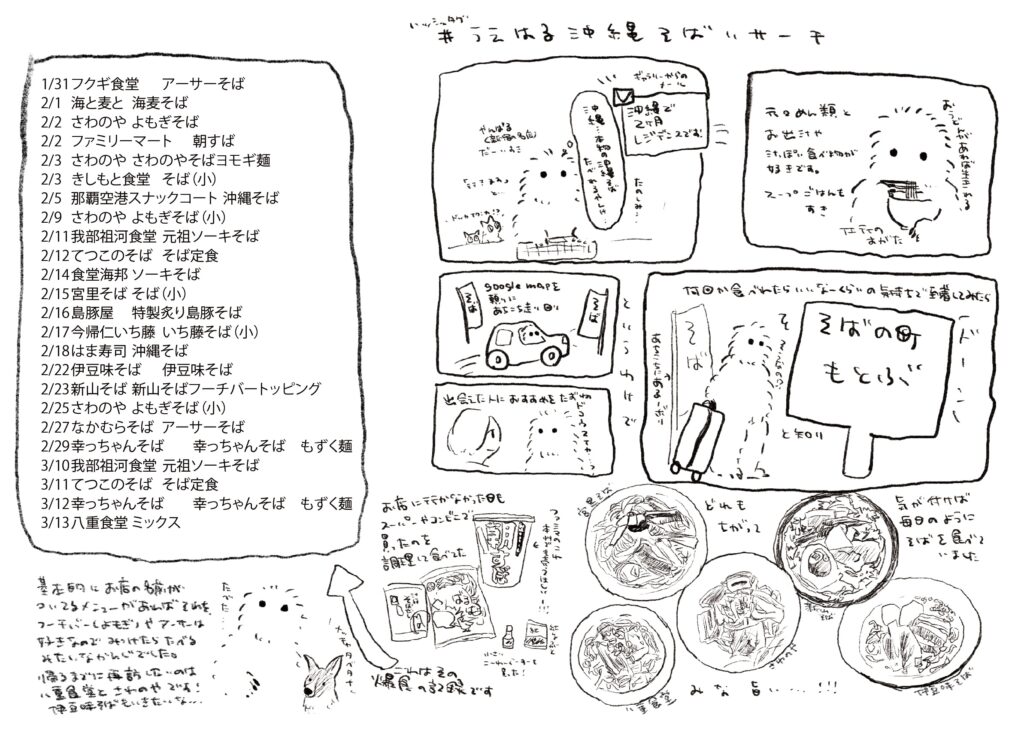

滞在期間の前半は⾞を借りて沖縄をあちこち⾒て回りました。ホテルで飼われている⽝のジュネの散歩を頼まれることもあり、ジュネの進むがままに歩いていました。海が⾒える道の時もあるし、お友達の⽝がいるところまで⾏く時もあるし。美ら海までも歩いて⾏きました。あとはおおむね沖縄そばを⾷べていました。(笑)沖縄そばは⾃分でも調べたり、ホルトノキの滝本さんと奥さんの紀⼦さんに聞いたり、出会った⼈におすすめを聞いたりもしました。ホテルのお客さんとコミュニケーションを取る機会もありましたね。滝本さんの知⼈の⽅々が泊まりにいらしていた時に紹介していただいて、絵を描いている話をしたり沖縄そばを教えてもらったりしました。滝本さんと奥さんの紀⼦さんはフランクなんですが、絶妙な距離をとってくれる。めちゃくちゃ⼲渉はしてこないけど話しかけたら答えてくれる。優しいですね。押し付けがましくない優しさや居⼼地の良さがあります。

↑植⽥さん作「沖縄そばリサーチ」

―ホルトノキでの制作はいかがでしたか。制作する⽇の1⽇の流れは?

制作については、ドローイングだけは毎⽇描きながら暮らしていて、3⽉に⼊ってからペインティングに取り掛かりました。ペインティングを制作する⽇は朝9時か10時に起きて、天気予報を⾒て、お湯を沸かして飲んで、晴れていたら30分くらい歩いて具志堅ビーチまで⾏っていました。そこのコンビニでコーヒーとサンドイッチを買って、ビーチで朝ご飯を買ってぼんやりしてから帰ってくる、と⾔うのをルーティーンにしていました。帰ってからゆっくりして、ドローイングを描いたり本を読んだり。結果、ペインティングの制作は夜からになることが多いです。時間を決めて、と⾔うのではなく⽣活の延⻑で描いている感じですね。⾃然体でやっていました。

▶︎Vol.2 (滞在中の作品編)に続く

次回は滞在中に制作された作品についてのインタビューをご紹介します。植⽥さんの制作にかける思いから、画材や技法などについても詳しくお聞きできました。お楽しみに!

植田陽貴 Haruki Ueda

画家。

1987年生まれ。奈良県出身在住。

女子美術大学短期大学部専攻科修了。

「”境界”とそれを越えようとすること」を主題に絵画制作を続けている。

近年は自身がその場所に立った時の、風の強さや光の眩しさといった肌感覚を絵画表現に落とし込むことを試みている。

主な受賞歴にFACE2023 損保ジャパン日本興亜美術賞 優秀賞(2023)、 女子美 制作・研究奨励賞(2023)など。

https://www.yorocobito.com/?mode=grp&gid=2894192

投稿日:

ヨロコビtoギャラリー × ホルトノキ@沖縄「アーティストインレジデンス」2023年度レポートVol.2

-アーティストインレジデンスの企画が実現した経緯を教えてください。

ホルトノキは私と妻が東京の仕事を退職し、第二の人生を過ごすため「自分で何かやりたい」と思い作った施設です。 勤めていたアメリカのデザイン会社では、早い時期からアーティスト支援活動をやっていました。それを見聞きしていて、実際にプロボノ活動に携わっていたという背景があります。

もう一つのきっかけは、兵庫県の大乗寺というお寺で円山応挙の襖絵を見たことです。「なんでこんなところに」というところに応挙の作品があり驚きました。そこで、江戸時代から日本のアーティストは様々なパトロンに支援を受けていたことを知りました。苦学生だった応挙を見かね、その才能を見抜いて、大乗寺が学費を支援したんです。もちろん僕はそんなに大それたことはできないけれど、自分の持っている施設を開放して、ご飯を食べてもらい、沖縄の風土に触れてもらい、作家の創作に良い影響を与えられたら良いなと思いアーティストレジデンスをやってみようかと思いました。

この企画の実現にあたり最初に思い浮かべたのが前職で一緒に仕事をした柏本さん。西荻窪でたくさん若手の画家が出入りするギャラリーをやっていると聞き、扱っている作家も良いな、と思いました。

第1回として油絵画家の中村ゆずこさんに滞在制作していただきましたが、中村さんにとっても、私にとっても新鮮な体験になりました。

-外山さんが実際に滞在された印象

ヨロコビtoのオーナーに提案いただいた作家候補から家族会議で決まったのが外山さん。作品が良く、ここで描いてもらいたいと思いました。 私もアーティストやクリエイターと付き合いがある仕事をずっとしていましたが、いろんな人がいます。作家さんを決める際、長く滞在いただくことになるので、フィーリングが合うことも大事だと思い、人となりを含めてご紹介をいただきました。外山さんはその点で間違いなく、一緒に暮らしやすい方でした。

-ヨロコビtoギャラリーのコンセプト「日常にアートを」について思うこと

作品が日常の中で楽しまれるようになるためには、商品価値としてきちんと成立して、作家が制作に集中できる状況が必要だと思います。趣味ではなく生活の糧を得るために描く方もいるし、多くの方はそれを目指している。その実現のためにも、多くの人に手が届くような絵の販売の仕方があっても良いのではないかな、と思います。そういう点でヨロコビtoの理念に共感ができるんですよね。

(画像❶) ロンドンなどで立派なギャラリーに行くと絵を展示しているだけでなく堂々と値段がついている。ただ単に見るだけでなく気に入ったものは買い求める、そういう文化があるんです。日本にはまだなかなかありません。とても有名な絵を見て、教養の一環として楽しむというところが主な状況になっています。作品を所有して楽しむという感覚が広まると良いと思います。

-沖縄の場所は滝本さんにとってどういう場所か

私は一箇所に留まるより身軽な形で三箇所くらい行ったり来たりする生活スタイルが良いなと思っています。東京にも住まいがあり二拠点みたいな感じです。東京は大好きで街には街の良さがある。沖縄のような南の島には島の良さがある。自分にとって二つ目の居場所です。

(画像❷) ホルトノキのロゴは五角形のデザインになっていて、元々ここに放棄されていた温室の骨組みをモチーフにしたものなのですが、見方によってはホームベースのようにも見えると思うんです。「疲れたな」と思った時に気軽に帰ってこられるような、そこで何か出会いがあるような場所にしたいな、と思っているんです。自分の二つ目のお気に入りの居場所であると同時に、いろんな人がエネルギーをチャージできる場所、あるいは無駄なストレスをデトックスして、本来の自分になれる居場所になると良いなと思っています。

投稿日: